Что сделал лебедев для развития компьютерной техники

Обновлено: 28.06.2024

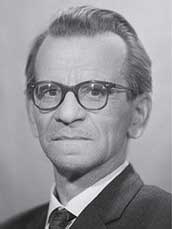

Академик Сергей Алексеевич Лебедев (1902−1974 гг.) – выдающийся ученый-электротехник, энергетик и основоположник отечественной вычислительной техники.

Первую половину своей жизни Сергей Алексеевич посвятил проблемам электроэнергетики и автоматики, а вторую — созданию электронной цифровой вычислительной техники. И везде ему сопутствовал огромный научный успех, который повлек за собой признание его заслуг не только в нашей стране, но и за рубежом.

Родился Сергей Алексеевич 2 ноября 1902 года в Нижнем Новгороде в семье литератора Алексея Ивановича Лебедева и Анастасии Петровны Мавриной. Будущий ученый с детства увлекался техникой, фотографией, любил музыку, изобразительное искусство, театр.

Годы учебы в Московском высшем техническом училище им. Н.Э. Баумана (МВТУ), тогда Механико-математического института, были для Сергея Алексеевича временем не только интенсивных занятий, но и первых научных поисков.

После окончания института в 1928 г. С.А. Лебедев становится преподавателем МВТУ им. Н.Э. Баумана и младшим научным сотрудником Всесоюзного электротехнического института (ВЭИ), где он работал до 1946г. В ВЭИ Сергей Алексеевич занимался проблемами устойчивости и регулировки энергосистем. В эти же годы проявились его способности руководителя и организатора науки.

В 1935 г. С.А. Лебедев получил звание профессора, в 1939 г., не будучи кандидатом наук, защитил докторскую диссертацию, связанную с разработанной им теорией искусственной устойчивости энергосистем. В течение 10 лет он руководил отделом автоматики ВЭИ. Во время войны Сергей Алексеевич полностью переключился на оборонную тематику.

В 1945 г. под руководством ученого была создана одна из первых в стране электронная аналоговая вычислительная машина для решения систем обыкновенных дифференциальных уравнений, которые часто встречаются в задачах, связанных с энергетикой.

В 1946 г. С.А. Лебедева пригласили в Академию наук Украины на должность директора Института энергетики. Через год Институт энергетики разделился на два, и С.А. Лебедев стал директором Института электротехники АН Украины. Здесь совместно с Л.В. Цукерником Лебедев выполнил исследования по управлению энергосистемами и разработку устройств автоматики, повышающих устойчивость энергосистем. В 1950 г. им была присуждена Государственная премия СССР.

Решая задачи электротехники и энергетики с помощью аналоговых вычислительных машин, С.А. Лебедев пришел к постановке задачи создания цифровой машины.

В 1946 году в Институте электротехники АН Украины Сергей Алексеевич возглавил исследования в области вычислительной техники, итогом которой явилось создание первой отечественной ЭВМ – малой электронной счетной машины (МЭСМ).

В начале 1957 года С.А. Лебедев пишет: «…В 1948−1949 гг. мной были разработаны основные принципы построения электронных счетных машин. Учитывая их исключительное значение для нашего народного хозяйства, а также отсутствие в Союзе какого-либо опыта их постройки и эксплуатации, я принял решение как можно быстрее создать малую электронную счетную машину, на которой можно было бы исследовать основные принципы построения, проверить методику решения отдельных задач и накопить эксплуатационный опыт…».

В протоколе ученого совета Института электротехники и теплоэнергетики АН Украины отмечалось «По данным заграничной литературы, проектирование и постройка машины ведется 5−10 лет, мы хотим осуществить постройку машины за 2 года».

В книге «Как это начиналось» основные помощники С.А. Лебедева Л.Н. Дашевский и Е.А. Шкабара вспоминают: «… В конце 1951 г. в Феофанию из Москвы приехала весьма представительная комиссия АН СССР для приемки в эксплуатацию МЭСМ. Возглавлял эту комиссию академик М.В. Келдыш. Три дня сдавала МЭСМ экзамены. И хотя экзамены были не конкурсные, так как конкурентов у нее не было, все страшно волновались. Академики с непроницаемыми лицами проходили из помещения МЭСМ, где они задавали ей всяческие «каверзные задачки», в кабинет Сергея Алексеевича и там подолгу совещались. И вышла наша МЭСМ в люди. Ликование было всеобщим. Наконец испытания были закончены, и комиссия решила: принять машину с 25 декабря 1951 г. в эксплуатацию».

Через 25 лет после создания первой универсальной ЭВМ в нашей стране был снят документальный фильм «Хранить вечно», в который вошли уникальнейшие кадры работы этой машины. Всего несколько минут на экране МЭСМ считает (выполняет программу), но эти кадры производят очень сильное впечатление и запоминаются навсегда.

После МЭСМ началось создание специализированной ЭВМ СЭСМ для решения систем линейных алгебраических уравнений. Основные идеи построения СЭСМ выдвинул С.А. Лебедев.

В 1950 г. С.А. Лебедев начал разработку БЭСМ (Быстродействующей электронной счетной машины). В марте 1950 г. он был назначен заведующим лабораторией Института точной механики и вычислительной техники (ИТМиВТ), директором которого стал академик М.А. Лаврентьев. В I квартале 1953 г. БЭСМ была налажена, а в апреле 1953 г. принята Государственной комиссией в эксплуатацию. В связи с дефицитом электронно-лучевых трубок, которые поставлялись тогда только для ЭЦВМ "Стрела", первые три года БЭСМ эксплуатировалась с памятью на акустических ртутных трубках, что снижало ее быстродействие в несколько раз. В 1956 г. БЭСМ была принята Государственной комиссией вторично — с памятью на потенциалоскопах.

В 1956 г. доклад С.А. Лебедева о БЭСМ на международной конференции в Дармштадте произвел сенсацию — БЭСМ была на уровне лучших американских машин и самой быстродействующей в Европе.

В 1953 г. по рекомендации М.А. Лаврентьева, ставшего вице-президентом АН СССР, С.А. Лебедев был назначен директором ИТМиВТ.

В 1953 г. Сергея Алексеевича избрали действительным членом АН СССР. На банкете по поводу избрания новых членов Академии С.О. Шмидт сказал: "Сегодня мы выбрали в академики двух замечательных ученых — С.А. Лебедева и А.Д. Сахарова".

В 1955 г. С.А. Лебедев начал разработку М-20 (цифра в названии указывала на ожидаемое быстродействие — 20 тыс. оп./с). Такой скорости вычислений тогда не имела ни одна машина в мире. В 1958 г. Государственная комиссия приняла М-20 и рекомендовала ее в серийное производство. Впервые в отечественной практике в М-20 С.А. Лебедевым с целью повышения производительности были реализованы совмещение работы арифметического устройства и выборки команд из памяти, введение буферной памяти для массивов данных, выдаваемых на печать, совмещение ввода и вывода данных со счетом и т.д. Позднее были разработаны полупроводниковые варианты М-20, реализующие ту же архитектуру: — М-220 и М-222.

В апреле 1959 г. делегация советских специалистов по вычислительной технике, которую возглавлял академик С.А. Лебедев, посетила Соединенные штаты Америки, в частности, фирму IBM, Массачусетский технологический институт, Гарвард, Филадельфию, Вашингтон, Национальное бюро стандартов в Нью-Йорке. И везде их тепло встречали представители университетов, крупнейших фирм Америки. Препятствия, вызванные холодной войной, не помешали ученым двух стран плодотворно общаться, обмениваться накопленным опытом в области создания вычислительной техники и обсуждать все возникавшие при этом проблемы.

Под руководством С.А. Лебедева ИТМиВТ после завершения работ по ламповым БЭСМ-2 и М-20 начал проектирование полупроводниковой БЭСМ-6, которая обладала быстродействием 1 млн. оп./с. Государственная комиссия под председательством М.В. Келдыша приняла БЭСМ-6 с высокой оценкой и рекомендовала ее к серийному производству. БЭСМ-6 имела полное программное обеспечение. В ее создании принимали участие многие ведущие программисты страны.

На основе БЭСМ-6 были созданы вычислительные центры коллективного пользования для научных организаций, системы автоматизации научных исследований в ядерной физике и других областях науки, информационно-вычислительные системы обработки информации в реальном времени. Она использовалась для моделирования сложнейших физических процессов и процессов управления, в системах проектирования программного обеспечения для новых ЭВМ. БЭСМ-6 выпускалась Московским заводом САМ в течение 17 лет.

За разработку и внедрение БЭСМ-6 ее создатели (из ИТМиВТ — С.А. Лебедев, В.А. Мельников, Л.Н. Королев, Л.А. Зак, В.Н. Лаут, В.И. Смирнов, А.А. Соколов, А.Н. Томилин, М.В. Тяпкин, от завода САМ — В.А. Иванов, В.Я. Семешкин) были удостоены Государственной премии.

ИТМиВТ совместно с заводом САМ на основе БЭСМ-6 разработал вычислительную систему АС-6, модульная организация и унифицированные каналы обмена которой обеспечивали возможность построения децентрализованных многомашинных вычислительных комплексов. Операционная система АС-6 обеспечивала функционирование в режимах пакетной обработки, удаленной пакетной обработки, разделения времени, реального времени. АС-6 использовалась для обработки данных и управления в системах космических экспериментов, а также в ряде вычислительных центров крупных научно-исследовательских организаций.

На протяжении 20 лет Сергей Алексеевич возглавлял многотысячный коллектив Института точной механики и вычислительной техники (ИТМиВТ) АН СССР.

Специализированные ЭВМ, созданные под руководством С.А. Лебедева для системы противоракетной обороны, стали основой достижения стратегического паритета СССР и США в период "холодной войны". В 1952−1955 гг. ученик С.А. Лебедева В.С. Бурцев были разработаны специализированные ЭВМ "Диана-1" и "Диана-2" для автоматического съема данных с радиолокатора и автоматического слежения за целями. Затем для системы противоракетной обороны (ПРО), генеральным конструктором которой был Г.В. Кисунько, в 1958 г. была предложена ламповая ЭВМ М-40, а немного позднее М-50. Создатели первой системы ПРО получили Ленинскую премию. Среди них были Г.В. Кисунько, С.А. Лебедев и В.С. Бурцев. Увидеть выпуск следующей серии высокопроизводительных ЭВМ, которые разрабатывал ИТМиВТ, С.А. Лебедеву не довелось. Сергей Алексеевич Лебедев умер 3 июля 1974 г. в Москве. Он похоронен на Новодевичьем кладбище.

Сергея Алексеевича Лебедева – талантливого ученого и организатора по праву считают основоположником отечественной вычислительной техники. Имя С.А. Лебедева теперь носит ИТМиВТ, в котором есть небольшой музей. Ученики С.А. Лебедева создали свои научные школы и коллективы.

Мировая научная общественность признала заслуги С.А. Лебедева в 1996 году, присвоив ему звание «Пионер компьютеростроения».

«… Он жил и трудился в период бурного развития электроники, вычислительной техники, ракетостроения, освоения космоса и атомной энергии. Будучи патриотом своей страны, Сергей Алексеевич принял участие в крупнейших проектах И.В. Курчатова, С.П. Королева, В.М. Келдыша, обеспечивавших создание щита Родины. Во всех их работах роль электронных вычислительных машин, созданных Сергеем Алексеевичем, без преувеличения, огромна. Его выдающиеся труды навсегда войдут в сокровищницу мировой науки и техники, а его имя должно стоять рядом с именами этих великих ученых», — писал о нем академик Б.Е. Патон.

Подготовлено по:

Смолевицкая М.Э. – Пионер отечественного компьютеростроения Сергей Алексеевич Лебедев (1902−1974) // Проблемы культурного наследия в области инженерной деятельности: сб.ст. – Вып.4. – М., 2003. – С.64−89.

У создателя первого отечественного компьютера Сергея Алексеевича Лебедева был дар предвидения. Еще в середине прошлого века он знал, что за электронно-вычислительной техникой будущее. Еще тогда загорелся идеей создать самую быстродействующую машину. Машину, которая сможет покорить мир.

Детство Сергей провел в Нижнем Новгороде. Мальчишкой был тихим и очень сосредоточенным. Из всех забав предпочитал опыты с электричеством. Однажды смастерил динамо-машину, в другой раз опутал квартиру проводами, чтобы подключить электрические звонки.

В Москву Лебедевы переехали, когда вся страна обсуждала невиданный по масштабам план электрификации - ГОЭЛРО. Тридцать новых электростанций. Тысячи километров электрических проводов через всю страну. Перспективы промышленного и научного развития представлялись фантастическими.

В 1921 году Сергей поступил в Высшее техническое училище имени Баумана на электротехнический факультет и через несколько лет блестяще защитил дипломную работу на тему "Устойчивость параллельной работы электростанций". Совсем скоро его уже считали одним из самых компетентных в стране специалистов по теории надежности в электротехнике.

"Великий молчун" - так его называли. Он был методичным, сдержанным, обстоятельным. Но в нужный момент принимал решения молниеносно.

С Алисой Штейнберг Сергей познакомился в 1927 году на одном из подмосковных пляжей. Она плыла вдоль берега, а он неожиданно и эффектно вынырнул из воды прямо перед ней. Он понял сразу - она будет его женой.

Сергей и Алиса проживут вместе 47 лет. Он будет создавать свои супермашины. А она будет создавать их общий мир. "Молодые не имели своего угла и скитались по друзьям, - вспоминала их дочь Екатерина. - Так, их приютил муж сестры Алисы. В соседней комнате жил мальчик Зига, которого сегодня зовут академик Сигурд Оттович Шмидт. Ребенок на всю жизнь запомнил, как Сергей и Алиса курили, хохотали и целовались на бабушкином сундуке в прихожей".

Спустя годы Сергей Алексеевич признается, что "пережил с Алисой всю гамму чувств, кроме скуки". Какая скука, если в доме гостями были Илья Ильф и Евгений Петров, Михаил Зощенко и Юрий Олеша?!

Лебедев уже получил звание профессора и руководил лабораторией в Электротехническом институте, но в кругу близких людей мог повести себя как мальчишка. Например, съехать в подъезде по перилам. Или пробежаться по этажам, нажимая на дверные звонки. К "великому молчуну" добавился еще и "профессор-шалун".

Объяснялись с возмущенными соседями друзья. А профессор отправлялся в институт и до поздней ночи занимался проблемами мощных энергосистем, от создания которых зависело будущее страны.

Единички-нолики 1941 года

Осенью 1941 года Лебедев записался в ополчение. Но на фронт его не отпустили: ученый разрабатывал боевые средства, самонаводящиеся на цель. По ночам он тушил зажигалки на институтской крыше и продолжал думать о своей супермашине. Дети вспоминали: когда в доме не было электричества, отец сидел в ванной у газовой колонки и писал единички-нолики.

Это была основа двоичной системы счисления.

В самом начале войны Лебедев уже вынашивал идею создания цифровых электронных вычислительных машин. Не расставался с мечтой и после 16 октября, когда институт срочно отправили в эвакуацию на Урал. Лебедевых поселили в сыром и холодном доме без всяких удобств. Не хватало лекарств, еды и детских вещей - их украли в поезде. Сергей Алексеевич допоздна пропадал в институте. Работал над созданием самонаводящихся торпед, конструировал систему стабилизации танковых орудий. А в редкие выходные отправлялся пешком за несколько километров от города, чтобы принести семье мешок мерзлой капусты.

В 1945 году Лебедевы вернулись в Москву. Великая Отечественная война закончилась. Но для Сергея Алексеевича его битва за суперЭВМ только начиналась. И пробить чиновничью оборону было потруднее, чем снарядом броню.

На приеме к члену ЦК ВКП(б), курировавшему науку, Лебедев доложил о своем проекте, назвал примерную стоимость ЭВМ. Разговор получился коротким.

- И какова скорость вычислений вашей машины?

- 1000 операций в секунду.

- Что же, мы за один-два месяца перерешаем на этой машине все наши задачи, а куда ее потом - на помойку?!

Лебедев понял, что продолжать разговор бессмысленно, и завершил его своим обычным тихим "ну-ну. ". Но судьба уже готовила счастливый поворот.

"Думающее чудо"

О разработках Лебедева узнал президент Академии наук Украины Александр Богомолец. И пригласил его в Киев. Перспективы открывались фантастические: звание академика, должность директора Института энергетики. Не было никаких сомнений, какое решение надо принять. Но дома по этому случаю был устроен целый спектакль.

"И вот, в нашей квартире в Лефортово собрались друзья родителей, - вспоминал сын Сергей. - Мать предложила бросить жребий. Две бумажки с надписями "Киев" и "Москва" были положены в шапку и тщательно перемешаны. К счастью, выпал Киев! С тех пор эта шапка прочно вошла в семейные фольклорные анналы и стала в кругу друзей не менее знаменитой, чем шапка Мономаха".

Лебедевы переехали в Киев летом 1946 года. Того самого, когда американские конструкторы Джон Мочли и Джон Эккерт объявили о создании электронной вычислительной машины ЭНИАК. Разворачивалась яростная борьба за мировое первенство, и Сергей Алексеевич, - создал лабораторию вычислительной техники. Именно там должна была родиться первая в Советском Союзе электронная счетная машина.

А Алиса первым делом купила в их новый дом рояль, о котором вспоминал сын:

"Отец не прекращал думать о деле, пока не находил решение. Выдерживать большие перегрузки ему помогала его манера отдыхать. Если выпадал свободный час, он заполнял его игрой на рояле".

У Сергея Алексеевича наконец-то появился свой кабинет, но он так и не смог привыкнуть работать в одиночестве. Когда собирались друзья, выходил в гостиную, но работу не прекращал. Сидел за столом, рисовал свои схемы на папиросной коробке.

К осени 1948 года Лебедев закончил разработку основных принципов построения машины. Работы по ее созданию были развернуты в 15 километрах от Киева, в селе Феофания, в разрушенном здании бывшей монастырской гостиницы. Толковые специалисты были наперечет. Зато энтузиазма в избытке. Академик сам сверлил, клепал, монтировал. Работали круглыми сутками. И уже через пару лет машина "задышала".

Ее назвали МЭСМ - малая электронная счетная машина. Она стала первой ЭВМ в Советском Союзе и во всей континентальной Европе. Доработка Малой машины еще продолжалась, а Лебедев уже приступил к созданию Большой. К этому времени наконец-то и в столице признали исключительную важность научного направления. В 1953 году Лебедеву предложили возглавить Московский институт точной механики и вычислительной техники. К тому моменту в Специальном конструкторском бюро рождалась машина, которую назвали "Стрела". Но уступать Лебедев не собирался!

Его детище назвали "думающим чудом". Машина Лебедева справлялась с задачами в 5 раз быстрее "Стрелы". Более того, она оказалась самой быстродействующей в Европе! В 1956 году доклад Лебедева на конференции в Дармштадте произвел сенсацию.

Приказ на Запад

4 марта 1961 года с полигона в Капустином Яре стартовала ракета. Расчет для пуска противоракеты вела разработанная в институте Лебедева машина М-40. Спустя несколько минут на табло высветилась надпись "Подрыв цели".

В его доме по-прежнему собирались друзья: Ираклий Андроников, Махмуд Эсамбаев, Зиновий Гердт, Александр Галич. Святослав Рихтер давал уроки игры на фортепиано младшей дочери Кате. И все так же Сергей Алексеевич выходил из кабинета к гостям с карандашом и папиросной коробкой. Но шутил уже не так часто.

"В один из вечеров Алиса Григорьевна с Андреем Дмитриевичем Сахаровым и другими академиками организовала тайный фонд, - вспоминал сын Сергей. - Его называли "академическая касса". Алиса Григорьевна собирала деньги, чтобы помогать нуждавшимся друзьям: Галичу, Солженицыну, Дудинцеву. Тяжелое было время. "

Возможно, самое тяжелое в жизни Сергея Алексеевича. Дискуссии о дальнейшем развитии вычислительной техники становились все яростнее. Лебедев был уверен, что надо идти своим путем, создавать собственную линию ЭВМ средней мощности и супер-ЭВМ нового поколения. Оппоненты предлагали создать ряд совместимых компьютеров, повторив американскую систему IBM. Лебедев жестко возражал: "Мы будем делать машину из ряда вон выходящую".

Выходящую из американского ряда!

У Лебедева были талант и опыт. У его противников - власть.

Зимой 1972 года Сергей Алексеевич лежал с воспалением легких, когда узнал, что решение копировать американскую машину принято окончательно. Он встал с постели и отправился к министру, чтобы убедить его не совершать ошибку, которая отбросит страну на годы назад. Лебедев прождал в приемной больше часа. Министр его не принял.

Кто выиграл от этого поворота на Запад?

"Копирование IBM шло трудно, с многократными сдвигами намеченных сроков, - вспоминал академик Международной академии информатизации Борис Малиновский. - При этом все "варились в собственном котле", с трудом доставая документацию на американскую систему. Если подумать об ущербе, который был нанесен отечественной вычислительной технике, то он, конечно, несравненно выше полученных скромных результатов".

Возможно, эта история приблизила смерть Сергея Алексеевича. Он все чаще болел. Алиса Григорьевна и дети круглосуточно дежурили в больнице. Выдающийся ученый умер 3 июля 1974 года.

"Среди ученых в нашей стране и за рубежом нет человека, который, подобно Лебедеву, обладал столь мощным творческим потенциалом, чтобы охватить период от создания первых ламповых ЭВМ, выполнявших лишь сотни операций в секунду, до сверхбыстродействующих супер-ЭВМ на интегральных схемах. За двадцать лет под его руководством было создано пятнадцать высокопроизводительных ЭВМ, и каждая - новое слово в вычислительной технике".

Борис Малиновский, академик Международной академии информатизации

P.S. Его битва за суперкомпьютер имела свое продолжение.

15 июля 1975 года об этом сообщили все газеты мира. Стартовал советско-американский космический проект "Союз - Аполлон". Управление полетом осуществлялось вычислительным комплексом, основу которого составляла лучшая лебедевская машина БЭСМ-6. Всю информацию она обрабатывала на 20 минут быстрее, чем американская.

Сергей Алексеевич Лебедев (1902-1974) родился в Нижнем Новгороде в семье учителя и литератора Алексея Ивановича Лебедева. Мать Анастасия Петровна (в девичестве Маврина) покинула богатое дворянское имение, чтобы стать преподавателем в учебном заведении для девочек из бедных семей. Сергей был третьим ребёнком в семье. В 1920 году семья переехала в Москву.

В апреле 1928 года Лебедев закончил Высшее техническое училище им. Баумана по специальности инженер-электрик. Дипломная работа была посвящена проблемам устойчивости энергосистем, создававшихся по плану ГОЭЛРО. Работал во Всесоюзном электротехническом институте (ВЭИ), где вскоре возглавил группу, а затем и лабораторию электрических сетей. После выделения в 1930 году электротехнического факультета МВТУ в самостоятельный Московский энергетический институт, Лебедев стал преподавателем МЭИ. В 1933 году совместно с П.С.Ждановым опубликовал монографию "Устойчивость параллельной работы электрических систем». В 1936 году получил звание профессора. В 1939 году Лебедев защитил докторскую диссертацию, не будучи кандидатом наук. В ее основу была положена разработанная им теория искусственной устойчивости энергосистем.

В годы войны переключился на военную тематику – работал над созданием боевых средств, самонаводящихся на излучающую или отражающую излучение цель. Также в короткие сроки разработал быстро принятую на вооружение систему стабилизации танкового орудия при прицеливании, которая позволяла наводить и стрелять из орудия без остановки машины, что делало танк менее уязвимым. За эту работу Лебедев был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Создание таких систем требовало проведения колоссального объема вычислений. Именно это обстоятельство привело ученого к пониманию необходимости автоматизации вычислительных процессов.

В 1945 году Лебедев создал первую в стране электронную аналоговую вычислительную машину для решения систем обыкновенных дифференциальных уравнений, которые часто встречаются в задачах, связанных с энергетикой.

В 1946 году был приглашен в Академию наук Украины на должность директора Института энергетики. Через год Институт энергетики разделился на два, и Лебедев стал директором Института электротехники АН Украины. Здесь совместно с Л. В. Цукерником он выполнил исследования по управлению энергосистемами и разработку устройств автоматики, повышающих их устойчивость. За эту работу Лебедеву и Цукернику была присуждена Сталинская премия (1950 г).

Достигнув признания, став директором академического института и получив государственную премию за работы по решению задач безаварийного функционирования длинных линий электропередач, Лебедев в 45 лет меняет всю свою жизнь, решив начать разработку цифровой электронной вычислительной машины.

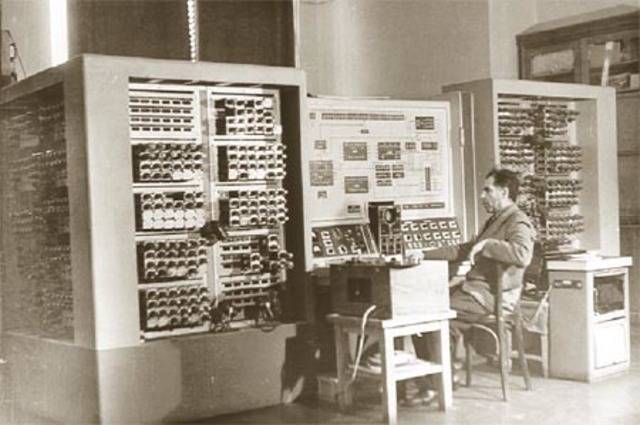

В 1947 году в Институте электротехники была организована лаборатория моделирования и вычислительной техники, что позволило Лебедеву перейти к практической работе на основании своих теоретических выкладок. В конце 1947 года в институте стал создаваться макет цифровой электронной счетной машины (МЭСМ). К концу 1949 года. определилась принципиальная схема блоков машины. В 1950 г. МЭСМ была смонтирована в двухэтажном здании бывшего монастыря в Феофании (под Киевом), где размещалась лаборатория Лебедева. Пробный пуск состоялся 6 ноября 1950 года. Во время демонстрации машина вычисляла факториалы натуральных чисел и решала уравнение параболы. На тот момент подобная машина работала лишь в Англии — EDSAC Мориса Уилкса, причем в EDSAC арифметическое устройство было последовательным.

В конце 1951 года МЭСМ прошла испытания и была принята в эксплуатацию Комиссией АН СССР, а уже в 1952 году на машине решались важнейшие научно-технические задачи из области термоядерных процессов, космических полетов и ракетной техники, дальних линий электропередач и статистического контроля качества.

В 1950 году Лебедев был приглашён в Институт точной механики и вычислительной техники (ИТМиВТ) АН СССР в Москве, где руководил созданием БЭСМ-1. После сдачи БЭСМ-1 c 1952 года являлся директором ИТМиВТ.

В 1953 году был избран академиком Академии наук СССР по отделению физико-математических наук (счётные устройства). Удостоен звания Героя Социалистического Труда.

В начале 1970-х годов Сергей Лебедев по состоянию здоровья уже не мог руководить ИТМиВТ, а в 1973 году тяжёлая болезнь вынудила его оставить пост директора. Но он продолжал работать дома. Суперкомпьютер Эльбрус — это последняя машина, принципиальные положения которой были разработаны академиком Лебедевым.

Умер в Москве 3 июля 1974 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Чем знаменит

Сергей Лебедев - основоположник вычислительной техники в СССР. Он разработал Малую Электронную Счётную Машину (МЭСМ) - первую ЭВМ в СССР и континентальной Европе, стал основателем советской компьютерной промышленности. В условиях информационной замкнутости тех лет он пришел к тем же выводам, что и фон Нейман, но на полгода раньше.

Под руководством Лебедева были созданы 15 типов ЭВМ, начиная с ламповых (БЭСМ-1, БЭСМ-2, М-20) и заканчивая современными суперкомпьютерами на интегральных схемах.

Сергей Лебедев был одним из инициаторов создания Московского физико-технического института, основателем и руководителем кафедры вычислительной техники МФТИ.

О чем надо знать

Одновременно в СССР работу над созданием электронной вычислительной машины вели одновременно несколько коллективов – Институт точной механики (ИТМиВТ АН СССР), создававшее БСЭМ, и недавно созданное СКБ-245 Министерства машиностроения и приборостроения СССР, которое разрабатывало ЭВМ «Стрела».

Обе стороны успешно защитили эскизные проекты. Было принято решение о создании экспериментальных образцов машин. Если бы создание образца завершилось успешно, то БЭСМ оказалась бы вне конкуренции не только в стране, но и в мире. Ее производительность 10 тысяч операций в секунду оказалась бы в пять раз выше, чем у «Стрелы». Такой скорости вычислений в то время еще не достигала ни одна машина. Для этого необходимо было лишь одно - поставка промышленностью потенциалоскопов для ЗУ. Однако Министерство машиностроения и приборостроения СССР, которому и принадлежало СКБ-245, обеспечивало потенциалоскопами лишь разработчиков «Стрелы». В связи с этим БЭСМ приходилось работать с памятью на акустических ртутных трубках, что снижало ее быстродействие в несколько раз – как раз до уровня «Стрелы» - и, к тому же, создавало еще множество дополнительных проблем.

В итоге Государственной комиссией именно «Стрела» была рекомендована для серийного изготовления. Ее создатели получили три Государственных премии I, II и III степени, а главный конструктор машины Ю.Я.Базилевский - звание Героя Социалистического труда.

В конце 1954 - начале 1955 годов по инициативе президиума АН СССР была создана комиссия для сравнения характеристик БЭСМ и «Стрелы». Ее выводы, положившие конец соперничеству, были однозначными: БЭСМ лучше и перспективнее. И только после этого ИТМиВТ стал получать потенциалоскопы. БЭСМ, наконец, заработала на полную мощность и даже спустя два года оставалась самой быстродействующей в Европе, выполняя в среднем 8 тысяч трехадресных операций в секунду. Максимально возможная ее производительность составляла 10 тысяч операций в секунду.

В 1956 году БЭСМ была принята Государственной комиссией вторично (уже с памятью на потенциалоскопах). Сергею Лебедеву присвоили звание Героя Социалистического труда, основные разработчики были награждены орденами.

В 1958 году БЭСМ также была подготовлена к серийному производству. Память на потенциалоскопах уже была заменена ферритным ЗУ. Машина получила название БЭСМ-2, выпускалась одним из заводов Казани, ею оснащалось большинство крупных вычислительных центров страны.

Машин «Стрела» же в итоге в промышленных условиях было выпущено всего 7 штук. Экземпляр, работавший в Вычислительном центре АН СССР, по воспоминаниям Бориса Малиновского, в итоге был отдан Московской кинофабрике для постановки фильмов.

Прямая речь

«В конечном счете, можно ожидать, что вся центральная часть ЭВМ будет выполняться в виде одной интегральной схемы, способной поместиться в коробке "Казбека"» - из статьи Сергея Лебедева «ЭВМ посредством ЭВМ» конца 1960-х гг, которая так и не была опубликована при его жизни.

«На всех этапах работы Сергей Алексеевич показывал личный пример самоотверженности. После насыщенного трудового дня он до 3-4 часов ночи просиживал за пультом или осциллографом, активно участвуя в отладке машины. Работая в смене дежурным техником, я не раз наблюдал, как Сергей Алексеевич брал в руки паяльник и перепаивал схемы, внося в них необходимые изменения. На все предложения помочь он неизменно отвечал: "Сам сделаю". После его ухода я "по своим прямым обязанностям" проверял его работу, и, надо сказать, она всегда была выполнена на совесть. Меня поражали простота, внимательность и чуткость Сергея Алексеевича» - Канд. техн. наук О.К.Гущин (тогда техник-монтажник).

Мы остановились на том, что к концу 1950-х в СССР не имелось ни одного компьютера, способного эффективно решить задачу наведения для противоракеты. Но, постойте, мы же были одними из пионеров компьютерной техники? Или нет? На самом деле история советских ЭВМ немного сложнее, чем кажется.

Она началась в Союзе сразу же после войны (с незначительным отставанием от США и Великобритании, опережая все прочие страны) независимо в двух местах (Киеве и Москве), с двух людей – Сергея Александровича Лебедева и Исаака Семеновича Брука (машины МЭСМ и М-1 соответственно).

МЭСМ, как и британская SSEM, задумывалась как макет, поэтому изначально называлась Модельная Электронная Счетная Машина. Но, в отличие от SSEM, макет оказался вполне работоспособным. И написанные для него первые в отечественной истории программы почти с самого начала имели прикладное значение. К началу разработки первого советского компьютера Лебедев уже был молодым состоявшимся ученым. Он долго и успешно занимался электротехникой, в 1945 году был избран действительным членом АН УССР, в мае 1946 года назначен директором Института энергетики АН УССР в Киеве. В 1947 году после разделения института Лебедев становится директором Института электротехники АН УССР и тогда же организовывает в нем лабораторию моделирования и вычислительной техники.

Точно так же, как и его коллега Брук, первую информацию о разработке принципиально нового класса вычислительной техники – цифровых машин, он получает окольными путями из-за границы. Председателем АН УССР с 1930 года по 1946 (когда он скончался от туберкулеза) был известный советский биолог и патофизиолог Александр Александрович Богомолец, собравший вокруг себя команду выдающихся специалистов в разных областях наук, включая математика Михаила Алексеевича Лаврентьева, в будущем основателя легендарного Сибирского отделения АН СССР (кроме того, он еще сыграет значительную роль в развитии ранних ЭВМ).

Сын А. А. Богомольца, Олег, тоже биолог, был завзятым радиолюбителем и во время командировок в Швейцарию собирал различные журналы по электротехнике и радиоэлектронике. В них, среди прочего, встречались описания работ компьютерного пионера Конрада Цузе (Dr. Konrad Ernst Otto Zuse), разрабатывавшего серию машин Z для ETH Zurich (строившийся тогда Z4 стал на 1950 год единственным работающим компьютером в континентальной Европе и первым компьютером в мире, который был продан, опередив на пять месяцев Марк I и на десять –UNIVAC).

Несмотря на жуткие условия послевоенной Украины, коллективу Лебедева, начав с нуля, удалось через два года, 6 ноября 1950-го осуществить пробный запуск (так много времени на машину ушло в том числе потому, что МЭСМ требовала более 6000 ламп, и около трети из них доставлялись с завода бракованными). Еще через год, после успешного проведения испытаний комиссией АН СССР во главе с академиком М. В. Келдышем, была начата регулярная эксплуатация машины.

Что интересно, помещение бывшего монастырского общежития в Феофании было настолько не приспособлено для функционирования огромной ламповой ЭВМ, что в лаборатории пришлось снести часть потолка, чтобы отвести из комнаты тепло, вырабатываемое тысячами ламп. Условия создания МЭСМ были адскими и совсем не похожими на лаборатории, где строили ENIAC, Harvard Mk I и прочие компьютеры в США.

Для МЭСМ необходимо было помещение площадью около 150 кв. м. и примерно столько же – для генераторов, аккумуляторов и автоматики управления. Плюс мастерские, общежития для работников и многое другое. Найти такое здание в разрушенном войной Киеве было очень трудно. Здание в Феофании было в запущенном состоянии, сначала пришлось его ремонтировать. Каждый день из Киева в поселок разработчиков возил специально выделенный автобус, но в 17 часов он уезжал обратно. Люди оставались на работе по несколько суток, а то и недель.

Вспоминает Зиновий Львович Рабинович, ученик Лебедева:

. помимо самой машины, нужно было разрабатывать и делать самим различное технологическое оборудование, причём не только штатное, но и ранее не предусматриваемое – специальное устройство для подбора пар ламп для триггеров (согласованных по характеристикам в каждой паре), стабилизатор накала ламп (без которого лампы давали сбои и вообще ускоренно выходили из строя) и т. д. и т. п. Возникала иногда необходимость и в совершенно необычных действиях – как то, добывание на свалках военного оборудования различных радиодеталей – сопротивлений, конденсаторов и др. А главное то, что все делалось впервые – в том смысле, что ничего не заимствовалось.Кроме этого, Лебедев столкнулся еще с одной проблемой. Его сотрудники включали в себя евреев! Снова слово Рабиновичу:

Сергей Алексеевич даже имел частично из-за этого немалую неприятность. На него был написан анонимный донос в ЦК, в котором одним из основных обвинений фигурировало продвижение З. Л. Рабиновича по работе, и, в частности, помощь в его диссертационных делах (время такое было!). Донос в результате проверки был признан клеветническим, но, как говорится, нервов он Сергею Алексеевичу немало попортил. Мне же он обошёлся оттяжкой защиты на полтора года – так как потребовалось дополнительное закрытое рецензирование работы. Также не могу не рассказать, что Сергею Алексеевичу ещё довелось меня отстаивать от требований моего увольнения каких-то высших проверочных инстанций, ввиду проводимой в то время кампании желательного сокращения научных сотрудников-евреев, работающих по закрытой тематике. Кроме меня, с таким же паспортом был ещё один научный сотрудник, заместитель заведующего лабораторией (С. А. Лебедева) Лев Наумович Дашевский, а наличие такого рода двух научных сотрудников в одной лаборатории являлось крайне нежелательным. Но Сергей Алексеевич занял принципиальную позицию, что в то время было совсем не легко, и решительно меня отстоял.В итоге осенью 1952-го на МЭСМ были выполнены расчеты генераторов Куйбышевской ГЭС. Узнав, что в Феофании есть работающая ЭВМ, туда потянулись киевские и московские математики с задачами, требовавшими масштабных вычислений. МЭСМ работала, круглосуточно считая термоядерные реакции (Я. Б. Зельдович), баллистические ракеты (М. В. Келдыш, А. А. Дородницын, А. А. Ляпунов), дальние линии передач (сам С. А. Лебедев), статистический контроль качества (Б. В. Гнеденко) и другие. На этой машине работали первые в СССР программисты, включая известного математика М. Р. Шура-Бура (ему «повезло» работать потом с нашей первой серийной ЭВМ «Стрела», и он отзывался о ней с ужасом, но об этом мы еще расскажем).

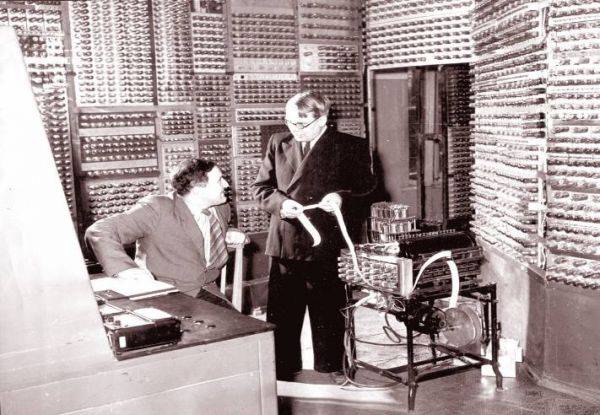

Так выглядела работа с МЭСМ, обратите внимание, что машина занимает все доступные поверхности стен, будучи просто смонтирована на них

Несмотря на это, никаких официальных почестей Лебедев не получил (вспоминает Рабинович):

Скажу еще об одном неприятном обстоятельстве. Вызывает недоумение то, что работа по созданию МЭСМ, будучи представленной на Сталинскую премию в лице её главных авторов С. А. Лебедева, Л. Н. Дашевского и Е. А. Шкабары, премию не получила. В этом факте, пожалуй, отразилось недопонимание значения цифровой вычислительной техники со стороны правительственных инстанций и даже тогдашнего руководства Академии наук УССР, в котором, как и вообще в Киеве, уже не было Михаила Алексеевича Лаврентьева, столь много сделавшего для развёртывания работ по созданию МЭСМ и затем Большой электронной счётной машины (БЭСМ). Но, как говорится, пережили. Машина была, хорошо работала и находилась в ореоле славы и острых интересов к ней, и это доставляло её создателям огромную радость.МЭСМ использовалась до 1957 года, пока окончательно не устарела, после чего была передана в КПИ для учебных целей. В 1959 году ее демонтировали, украинский историк вычислительной техники Борис Николаевич Малиновский вспоминал об этом так:

Машину разрезали на куски, организовали ряд стендов, а потом… выбросили.Несколько оставшихся от МЭСМ электронных ламп и других компонентов хранятся в Фонде истории и развития компьютерной науки и техники при Киевском доме ученых НАН Украины. Впрочем, аналогичная судьба ждала и ENIAC и вообще практически все первые ЭВМ – ни в Союзе, ни на Западе никто особенно не заморачивался созданием музеев вычислительной техники. В СССР так поступали абсолютно со всеми компьютерами – разобрали на металлолом и «Сетунь», и все первые БЭСМ. Программист первых советских ЭВМ Александр Константинович Платонов, математик Института прикладной математики (интервью с ним от 2017 года было опубликовано на Хабре) с горечью вспоминает:

Мне потом этот пульт так жалко было. Когда ломали БЭСМ, я Мельникова спросил: «Почему не в музей, это же вся страна работала?» А он говорит: «А у них места нет!». Потом сотрудники Политехнического музея, на моих глазах, бегали, пытались хоть что-нибудь найти. Вот оно, отсутствие культуры.Мало кто знает, что уже после отъезда Лебедева в Москву его группа на основании его идей воплотила в жизнь (здесь уже генеральным конструктором был упомянутый З. Л. Рабинович) еще более удивительную задумку – так называемую СЭСМ, Специализированную Электронную Счетную Машину. Ее уникальность заключалась в том, что СЭСМ была специализированным вычислителем, причем матрично-векторным (!), одним из первых, если не первым, в мире.

СЭСМ предназначалась для решения корреляционных задач и систем алгебраических уравнений с 500 неизвестными. Машина оперировала дробями и имела текущий автоматический контроль порядка величин. Результаты расчетов выдавались в десятичной системе с точностью до седьмого разряда. Исходя из принятого для СЭСМ метода решения ЛАУ Гаусса-Зейделя, арифметическое устройство выполняло лишь сложение и умножение, зато компьютер вышел изящным – всего 700 ламп.

Специализированная электронная счетная машина «СЭСМ», за пультом С. Б. Розенцвайг (icfcst.kiev.ua)

Удивительно, но ее не засекретили. И она стала первой советской ЭВМ, удостоившейся хвалебной рецензии в только появившемся тогда американском компьютерном журнале Datamation.

Причем написанная по результатам разработки монография («Специализированная электронная счётная машина СЭСМ» З. Л. Рабинович, Ю. В. Благовещенская, Р. А. Черняк и др., на издании книги настоял Глушков, сами разработчики не особо искали славы, в итоге он оказался прав, закрепив наш приоритет в этой области) была переиздана в США на английском языке. И, по-видимому, явилась одной из первых книг по отечественной вычислительной технике, опубликованных за рубежом.

Сам Зиновий Львович много и плодотворно работал в области компьютерных наук вплоть до 1980-х годов вместе с такими титанами мировой электроники, как академик В. М. Глушков, в том числе – над системами ПВО (такое впечатление, что в те годы абсолютно все компьютерные специалисты СССР имели отношение к двум областям: ПРО или ПВО).

Как мы говорили, МЭСМ была задумана Лебедевым как прототип большой машины (с незатейливым наименованием БЭСМ), но воплотить куда более сложную разработку в полуразрушенной войной Феофании на Украине было нереально. И конструктор решил податься в столицу. Снова дадим слово Платонову (ИТМиВТ и их отношение к БЭСМ мы еще обсудим подробнее ниже, там много интересного):

Лебедев делал макет электронной счетной машины, и кончились деньги. Тогда он написал письмо Сталину о том, что идет полезная работа… Прислали комиссию во главе с Келдышем. Келдыш увидел вычислительную технику и, надо отдать должное его прозорливости, понял перспективу. В результате вышло постановление правительства по этому поводу. Первый пункт: переименовать макет электронной счетной машины в малую электронную счетную машину. Второй пункт: сделать большую электронную машину – БЭСМ. Поручили это директору Института точной механики.Итак, Лебедев направился в Москву.

А там в это время уже несколько лет над своим, абсолютно независимым компьютером работала вторая группа – под руководством Исаака Брука.

Читайте также: