К основным характеристикам устройств памяти не относится

Обновлено: 29.06.2024

Для реализации функции хранения информации в компьютере используются следующие основные типы памяти: кэш память, ПЗУ, оперативная память (ОЗУ), долговременная (внешняя) память. Первые три типа памяти образуют внутреннюю (системную) память компьютера. Основными характеристиками любого типа памяти являются объем, время доступа и плотность записи информации.

Внутренняя память

Кэш-память является элементом микропроцессора. Физически кэш-память основана на микросхемах статической памяти SRAM (Static Random Access Memory). Для создания ячейки статической памяти используется от 4 до 8 транзисторов, которые в совокупности образуют триггер.

Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) — энергонезависимая память, используемая только для чтения. Данный вид памяти используется для хранения только такой информации, которая обычно не меняется в ходе эксплуатации компьютера. Типичным примером использования ПЗУ является хранение в нем базового программного обеспечения, используемого при загрузке компьютера (BIOS). Микросхемы ПЗУ располагаются на материнской плате.

Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) — энергозависимая память, применяемая для временного хранения команд и данных, необходимых процессору для выполнения текущих операций.

Наименьшей частицей памяти является бит, в котором хранится либо 0, либо 1. Отдельные биты объединяются в ячейки, каждая из которых имеет свой адрес, поэтому процессор при необходимости может обратиться к любой ячейке за одну операцию. Минимальной адресуемой ячейкой оперативной памяти является байт. Для выбора нужной ячейки используется ее адрес, передаваемый по адресной шине. Адресация байтов начинается с нуля.

Несмотря на то, что минимальной адресуемой ячейкой оперативной памяти является байт, физически по шине передаются не отдельные байты, а машинные слова. Размер машинного слова зависит от разрядности процессора. То есть размер машинного слова определяется количеством битов, к которым процессор имеет одновременный доступ. Например, для 16-разрядного процессора размер машинного слова будет равен 2 байтам. Адрес машинного слова равен адресу младшего байта, входящего в состав это слова.

Физически ОЗУ строится на микросхемах динамической памяти DRAM (Dynamic Random Access Memory). В динамической памяти ячейки построены на основе областей с накоплением зарядов (конденсаторов), занимающих гораздо меньшую площадь, чем триггеры, и практически не потребляющих энергии при хранении. При записи бита в такую ячейку в ней формируется электрический заряд, сохраняющийся в течение 2-4 миллисекунд. Но для сохранения заряда ячейки необходимо постоянно регенерировать (перезаписывать) ее содержимое. В связи с этим скорость доступа к ячейкам ОЗУ ниже, чем к статической памяти. Для создания ячейки динамической памяти достаточно всего одного транзистора и одного конденсатора, поэтому она дешевле статической памяти и имеет большую плотность упаковки.

Оперативная память изготавливается в виде небольших печатных плат с рядами контактов, на которых размещаются интегральные схемы памяти (модули памяти, рисунок 1).

Рисунок 1 - Схема состава микропроцессора

Модули памяти различаются по размеру и количеству контактов (в зависимости от типа используемой памяти), а также по быстродействию и объему. Объемы оперативной памяти современных компьютеров могут измеряться несколькими гигабайтами (в среднем от 1 до 4 Гбайт).

Памятью ЭВМ называется совокупность устройств, служащих для . информации.

- запоминания

- хранения

- выдачи

- обработки

- идентификации

- прослушивания

Вопрос 2

К основным параметрам, характеризующим запоминающие устройства, относят:

- емкость

- быстродействие

- тактовая частота

- производительность

Вопрос 3

Емкость памяти - это . количество данных, которое в ней может храниться.

- максимальное

- минимальное

- одинаковое

Вопрос 4

По типу обращения запоминающие устройства делятся на:

- только запись

- только чтение

- запись и чтение

Вопрос 5

Иерархическая организация памяти в современных ЭВМ

- Регистровая память

- Внутренняя кэш-память

- Внешняя кэш-память

- Оперативная память

- Внешняя память

Вопрос 6

Первоначально (1970-е годы) эта ступень использовалась для наращивания емкости оперативной памяти до величины, соответствующей адресному пространству (например, 24-битного адреса) команд, с помощью подключения более дешевого и емкого, чем ОЗУ, запоминающего устройства.

- дополнительная память

- видеопамять

- кэш-память

- оперативная память

Вопрос 7

По функциональным возможностям запоминающие устройства можно разделить на:

- простые

- постоянные

- односторонние

- многофункциональные

Вопрос 8

Формула tобр = max(tобр сч, tобр зп) - это формула:

Вопрос 9

Оперативная память - устройство, .

- которое служит для хранения информации, непосредственно используемой в ходе выполнения программы в процессоре

- благодаря котрому информация всегда хранится в памяти компьютера

Вопрос 10

Для заполнения пробела между РП и ОП по объему и времени обращения в настоящее время используется:

- кэш-память

- внутренняя память

- внешняя память

Вопрос 11

Во второй половине 1990-х годов емкость кэша рядовых персональных ЭВМ составляла

- 1024 Гб

- 512 Кб

- 128 бит

- 256 байт

Вопрос 12

По количеству блоков, образующих модуль или ступень памяти, можно различать:

- одноблочные

- трехблочные

- двухблочные

- многоблочные

Вопрос 13

По способу подключения к системе ЗУ делятся:

- стационарные

- съемные

- постоянные

- простые

Вопрос 14

Память ЭВМ делится на:

- регистровое ЗУ

- оперативная память

- кэш-память

- видеопамять

- массовая память

- съемная память

- память каналов

- жесткие диски

- вспомогательное ЗУ

- управляющая память

Вопрос 15

Типовая емкость жесткого диска, составляющая на начало 2000-х годов десятки гигабайт, удваивается примерно каждые полтора года. Сколько сейчас составляет максимальная емкость жесткого диска? (В ответе укажите только единицу измерения)

Памятью ЭВМ называется совокупность устройств, служащих для запоминания, хранения и выдачи информации.

Отдельные устройства, входящие в эту совокупность, называются запоминающими устройствами ( ЗУ ) того или иного типа [7].

Термин " запоминающее устройство " обычно используется, когда речь идет о принципе построения некоторого устройства памяти (например, полупроводниковое ЗУ , ЗУ на жестком магнитном диске и т.п.), а термин " память " - когда хотят подчеркнуть выполняемую устройством памяти логическую функцию или место расположения в составе оборудования ЭВМ (например, оперативная память - ОП, внешняя память и т.п.). В тех вопросах, где эти отличия не имеют принципиального значения, термины " память " и " запоминающее устройство " мы будем использовать как синонимы.

Запоминающие устройства играют важную роль в общей структуре ЭВМ. По некоторым оценкам производительность компьютера на разных классах задач на 40-50% определяется характеристиками ЗУ различных типов, входящих в его состав.

К основным параметрам, характеризующим запоминающие устройства , относятся емкость и быстродействие .

Емкость памяти - это максимальное количество данных, которое в ней может храниться.

Емкость запоминающего устройства измеряется количеством адресуемых элементов (ячеек) ЗУ и длиной ячейки в битах. В настоящее время практически все запоминающие устройства в качестве минимально адресуемого элемента используют 1 байт (1 байт = 8 двоичных разрядов ( бит )). Поэтому емкость памяти обычно определяется в байтах, килобайтах (1Кбайт=2 10 байт ), мегабайтах (1Мбайт = 2 20 байт ), гигабайтах (1Гбайт = 2 30 байт ) и т.д.

За одно обращение к запоминающему устройству производится считывание или запись некоторой единицы данных, называемой словом, различной для устройств разного типа. Это определяет разную организацию памяти. Например, память объемом 1 мегабайт может быть организована как 1М слов по 1 байту, или 512К слов по 2 байта каждое, или 256К слов по 4 байта и т.д.

В то же время, в каждой ЭВМ используется свое понятие машинного слова, которое применяется при определении архитектуры компьютера, в частности при его программировании, и не зависит от размерности слова памяти, используемой для построения данной ЭВМ. Например, компьютеры с архитектурой IBM PC имеют машинное слово длиной 2 байта.

Быстродействие памяти определяется продолжительностью операции обращения, то есть временем, затрачиваемым на поиск нужной информации в памяти и на ее считывание, или временем на поиск места в памяти, предназначаемого для хранения данной информации, и на ее запись :

где tобр сч - быстродействие ЗУ при считывании информации; tобр зп - быстродействие ЗУ при записи.

Классификация запоминающих устройств

Запоминающие устройства можно классифицировать по целому ряду параметров и признаков. На рис.5.1 представлена классификация по типу обращения и организации доступа к ячейкам ЗУ .

По типу обращения ЗУ делятся на устройства, допускающие как чтение, так и запись информации, и постоянные запоминающие устройства (ПЗУ), предназначенные только для чтения записанных в них данных ( ROM - read only memory ). ЗУ первого типа используются в процессе работы процессора для хранения выполняемых программ, исходных данных, промежуточных и окончательных результатов. В ПЗУ , как правило, хранятся системные программы , необходимые для запуска компьютера в работу, а также константы . В некоторых ЭВМ, предназначенных, например, для работы в системах управления по одним и тем же неизменяемым алгоритмам, все программное обеспечение может храниться в ПЗУ .

В ЗУ с произвольным доступом ( RAM - random access memory ) время доступа не зависит от места расположения участка памяти (например, ОЗУ ).

В ЗУ с прямым (циклическим) доступом благодаря непрерывному вращению носителя информации (например, магнитный диск - МД) возможность обращения к некоторому участку носителя циклически повторяется. Время доступа здесь зависит от взаимного расположения этого участка и головок чтения/записи и во многом определяется скоростью вращения носителя.

В ЗУ с последовательным доступом производится последовательный просмотр участков носителя информации, пока нужный участок не займет некоторое нужное положение напротив головок чтения/записи (например, магнитные ленты - МЛ).

Как отмечалось выше, основные характеристики запоминающих устройств - это емкость и быстродействие . Идеальное запоминающее устройство должно обладать бесконечно большой емкостью и иметь бесконечно малое время обращения. На практике эти параметры находятся в противоречии друг другу: в рамках одного типа ЗУ улучшение одного из них ведет к ухудшению значения другого. К тому же следует иметь в виду и экономическую целесообразность построения запоминающего устройства с теми или иными характеристиками при данном уровне развития технологии. Поэтому в настоящее время запоминающие устройства компьютера, как это и предполагал Нейман, строятся по иерархическому принципу (рис. 5.2).

Рис. 5.2. Иерархическая организация памяти в современных ЭВМ

Иерархическая структура памяти позволяет экономически эффективно сочетать хранение больших объемов информации с быстрым доступом к информации в процессе ее обработки.

На нижнем уровне иерархии находится регистровая память - набор регистров, входящих непосредственно в состав микропроцессора (центрального процессора - CPU ). Регистры CPU программно доступны и хранят информацию, наиболее часто используемую при выполнении программы: промежуточные результаты, составные части адресов, счетчики циклов и т.д. Регистровая память имеет относительно небольшой объем (до нескольких десятков машинных слов). РП работает на частоте процессора, поэтому время доступа к ней минимально. Например, при частоте работы процессора 2 ГГц время обращения к его регистрам составит всего 0,5 нс.

Оперативная память - устройство, которое служит для хранения информации (программ, исходных данных, промежуточных и конечных результатов обработки), непосредственно используемой в ходе выполнения программы в процессоре. В настоящее время объем ОП персональных компьютеров составляет несколько сотен мегабайт . Оперативная память работает на частоте системной шины и требует 6-8 циклов синхронизации шины для обращения к ней. Так, при частоте работы системной шины 100 МГц (при этом период равен 10 нс) время обращения к оперативной памяти составит несколько десятков наносекунд.

Для заполнения пробела между РП и ОП по объему и времени обращения в настоящее время используется кэш-память , которая организована как более быстродействующая (и, следовательно, более дорогая) статическая оперативная память со специальным механизмом записи и считывания информации и предназначена для хранения информации, наиболее часто используемой при работе программы. Как правило, часть кэш-памяти располагается непосредственно на кристалле микропроцессора (внутренний кэш ), а часть - вне его (внешняя кэш-память ). Кэш-память программно недоступна. Для обращения к ней используются аппаратные средства процессора и компьютера.

Внешняя память организуется, как правило, на магнитных и оптических дисках, магнитных лентах. Емкость дисковой памяти достигает десятков гигабайт при времени обращения менее 1 мкс. Магнитные ленты вследствие своего малого быстродействия и большой емкости используются в настоящее время в основном только как устройства резервного копирования данных, обращение к которым происходит редко, а может быть и никогда. Время обращения для них может достигать нескольких десятков секунд.

Следует отметить, что электронная вычислительная техника развивается чрезвычайно быстрыми темпами. Так, согласно эмпирическому "закону Мура", производительность компьютера удваивается приблизительно каждые 18 месяцев. Поэтому все приводимые в данном пособии количественные характеристики служат по большей части только для отражения основных соотношений и тенденций в развитии тех или иных компонентов и устройств компьютеров.

Оперативная память компьютера или ОЗУ — это энергозависимая память ПК, обладающая высокой скоростью чтения/записи по сравнению с ПЗУ (HDD, SSD). Основное назначение оперативной памяти — временное хранение данных, к которым можно получить быстрый доступ: код программы, кэш, промежуточные вычисления, текущие параметры операционной системы, настройки драйверов и т.д. Именно в оперативную память загружается код программы перед непосредственным её исполнением центральным процессором (CPU).

Основные характеристики оперативной памяти

При выборе оперативной памяти, нужно обязательно учитывать следующие характеристики:

- тип памяти,

- форм-фактор,

- ключ модуля памяти,

- объём модуля ОЗУ,

- тактовая частота,

- тайминг.

Тип памяти

Скорость чтения/записи важный показатель оперативной памяти, именно поэтому идёт постоянная борьба за производительность ОЗУ. Технологии не стоят на месте, периодически появляются новые стандарты оперативной памяти, как правило, превосходящие своих предшественников по скорости в 2 раза. Наибольшее распространение получила синхронная динамическая память с произвольным доступом (SDRAM), эволюционная линейка которой выглядит следующим образом: DDR, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5.

Форм-фактор модуля памяти

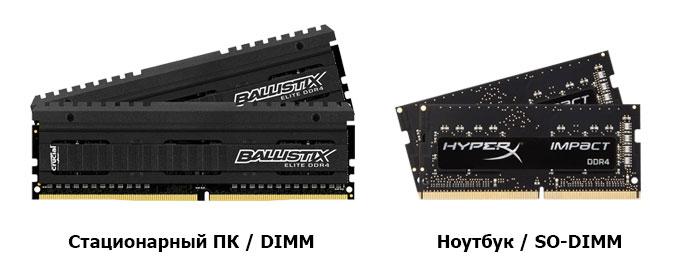

Планки оперативной памяти имеют различный форм-фактор исполнения в зависимости от того, где будет эксплуатировать ОЗУ в ноутбуке или компьютере. Форм-фактор оперативной памяти для стационарных компьютеров именуется DIMM, а для ноутбуков — SO-DIMM.

![Форм-фактор оперативной памяти для ноутбука и стационарного компьютера]()

Ключ модуля оперативной памяти

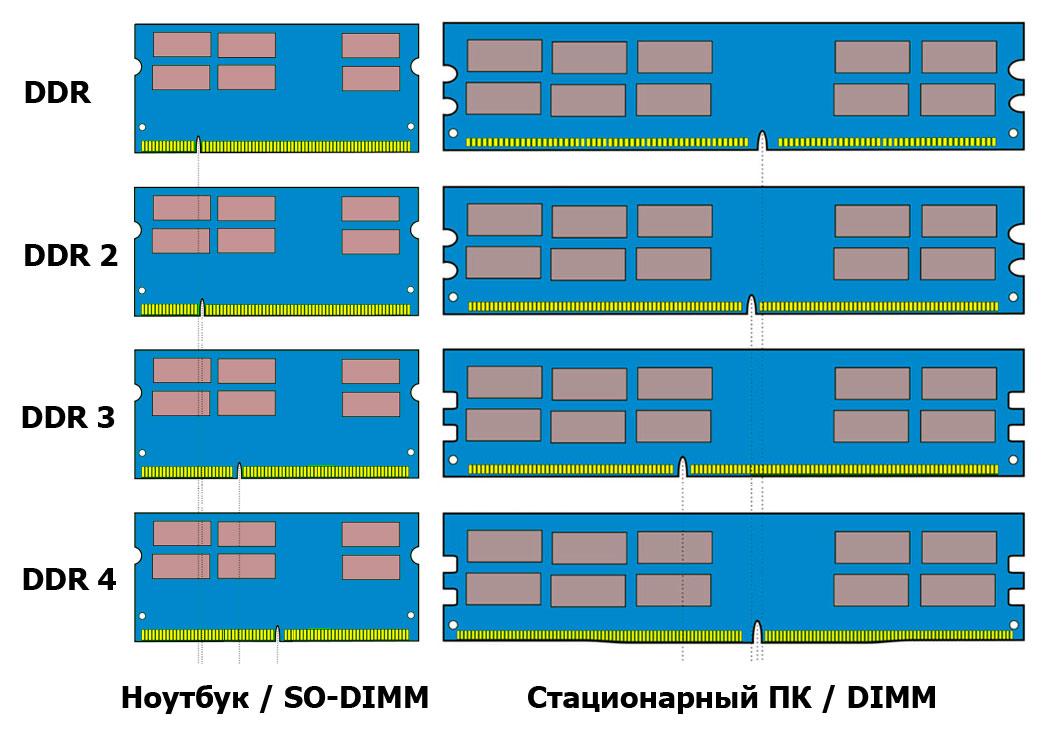

Печатная плата (модуль/планка), на которой размещены чипы памяти, имеет специальный ключ (прорезь), в зависимости от типа SDRAM-памяти: DDR, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5. Связано это с тем, что типы памяти не совместимы между собой.

![Ключи оперативной памяти для ноутбука и стационарного компьютера]()

Объём модуля памяти

Объём оперативной памяти, на ряду с характеристиками прочих комплектующих ПК, непосредственно влияет на производительность системы в целом. При достаточном объёме ОЗУ, операционная система реже задействует файл подкачки, что исключает лишние операции чтения/записи, которые проходят на более низких скоростях.

Объём одного модуля оперативной памяти, зависит от типа памяти.

Тип памяти Объём модуля памяти Минимальный Максимальный DDR 256 МБ 1 ГБ DDR 2 512 МБ 4 ГБ DDR 3 1 ГБ 16 ГБ DDR 4 4 ГБ 128 ГБ Тактовая частота оперативной памяти

Параметр зависит от типа оперативной памяти: DDR, DDR 2, DDR 3, DDR 4, DDR 5. Чем выше тактовая частота, тем лучше. Обязательно стоит учитывать характеристики процессора, который должен поддерживать соответствующую тактовую частоту ОЗУ.

Обязательно стоит учитывать режим работы — одно- или двухканальный. Если процессор способен работать с максимальной частотой определённого типа памяти в одноканальном режиме, он может не поддерживать данную частоту в двухканальном режиме. При этом, система запустится и будет работать, но на более низкой частоте.

Стоит отметить тот факт, что оперативная память, независимо от типа, в процессе своей работы поддерживает весь диапазон тактовых частот, расположенных ниже своей максимальной частоты. К примеру, максимальная тактовая частота модуля памяти DDR 4 2400 МГц — ОЗУ может работать на следующих частотах: 2400, 2133, 1866, 1600.

Частота, на которой запустится оперативная память (без учёта разгона) зависит от характеристик процессора, чипсета материнской платы и установленной видеокарты. Если, какой-то из компонентов системы будет «тормозить», то память не запустится на пределе своих возможностей.

Тип памяти Тактовая частота модуля памяти, МГц Минимальная Максимальная DDR 100 350 DDR 2 200 600 DDR 3 800 2400 DDR 4 1600 3200 Тайминг оперативной памяти

Тайминг или латентность — время задержки доступа к ячейкам памяти между операциями чтения/записи. Важный параметр оперативной памяти.

CAS Latency (CL) — Один из самых значимых показателей: именно он говорит, сколько времени в целом уходит на поиск необходимых данных после того, как ЦП попросит доступ на считывание. Чем меньше показатель CAS Latency, тем лучше.

RAS to CAS Delay (tRCD) — показатель демонстрирует время полного доступа к данным, то есть задержку, вызванную поиском нужного столбца и строки в двухмерной таблице. Чем меньше значение, тем выше быстродействие ОЗУ.

Row Precharge Delay (tRP) — ОЗУ — динамическая память, ее ячейки время от времени разряжаются и нуждаются в периодической перезарядке. По этой причине данные, которые содержатся в ней, обновляются. Это называется регенерацией ОЗУ. Таким образом, данный показатель в тактах отображает временной отрезок, проходящий между сигналом на зарядку — регенерацию ОЗУ — и разрешением на доступ к следующей строчке информации. Чем меньше этот параметр, тем быстрее работает память.

Activate to Precharge Delay (tRAS) — минимальное время активности строки, то есть минимальное время между активацией строки (ее открытием) и подачей команды на предзаряд (начало закрытия строки). Строка не может быть закрыта раньше этого времени. Высокий показатель данного параметра заметно сокращает производительность памяти, из-за того, что закрытие ячейки требует дополнительного времени, поэтому чем ниже значение tRAS, тем лучше.

Существующие в настоящее время центральные процессоры (ЦП) могут различаться по множеству параметров. Существуют различные характеристики процессора, набор которых для каждой модели ЦП уникален. Абсолютно одинаковых микросхем, имеющих полностью совпадающие параметры, практически не существует.

Основные характеристики процессоров

Характеристик у ЦП достаточно много, однако, главной является его набор команд или система команд. В настоящее время все ЦП для компьютеров используют систему команд, совместимую с 8086 (так называемое семейство х86). Для ЦП с 64-х битной архитектурой эта система команд расширяется дополнительным набором команд, но при этом, совместимость с х86 остаётся.

Следующей важной характеристикой ЦП является его разрядность или битность. Это число показывающее, со сколькими единичными разрядами ЦП может работать за 1 машинный цикл. Современные ЦП имеют разрядность 32 или 64 бита.

Помимо перечисленных, основными характеристиками ЦП являются:

- применяемая технология изготовления;

- используемый ЦП разъём или сокет;

- частота работы ЦП;

- наличие дополнительных ядер (как основных, так и графических);

- объём быстродействующей памяти на кристалле (кэша);

- наличие дополнительных функций.

Рассмотрим их более детально.

Сокет

Сокет материнской платы – это разъём, в который ЦП устанавливается. Он определят число выводов ЦП, подключённых к материнской плате. В зависимости от типа сокета их число, как и их тип (ножки или контактные площадки) могут быть различными.

Количество ядер центрального процессора

В настоящее время одноядерных ЦП практически не выпускается. Хотя, до сих пор эксплуатируются устаревшие модели Pentium и Celeron, имеющие только одно ядро. Большинство современных ЦП имеет их, как минимум 4. Максимальное их количество составляет 28 у ЦП Xeon от фирмы Intel и 32 у Threadripper от AMD.

Это число является важным параметром, поскольку именно оно определяет производительность ЦП в работе под многозадачной операционной системой.

Важно! В настоящее время существует дополнительная косвенная характеристика, относящаяся к числу ядер и называемая количество потоков. Поток – это минимально существующая часть кода, предназначенная для непрерывного выполнения одиночным ЦП. В большинстве случаев количество потоков в два раза больше числа ядер.

Тактовая частота процессора

Тактовая частота определяет быстродействие ЦП, то есть частоту с которой он может обрабатывать команды. Она выражается в герцах; 1 герц – это тактовый импульс в секунду. У современных ЦП её значение составляет тысячи мегагерц или гигагерцы (миллиарды герц).

Кэш память центрального процессора

К основным характеристикам относится также объём кэш-памяти ЦП, то есть памяти, расположенной внутри него и работающей на той же частоте, что и сам ЦП. Быстродействие такой памяти существенно превышает быстродействие любой другой памяти, к которой относится, например, оперативная. Именно в кэш-память загружаются наиболее часто исполняемые последовательности кодов, а также в ней происходит временное хранение данных для разных потоков.

Объём кэш-памяти очень критичен для серверных задач, а также для задач, связанных с перебором большого количества данных (например, сложные математические расчёты, запросы к базам данных, хеширование при составлении блокчейнов и т.д.)

Это один из важнейших параметров ЦП серверной системы. ЦП, которые имеют большой объём кэша, иногда в 5-10 раз превосходят по производительности ЦП с большей частотой и большим количеством потоков.

Внимание! Разница в объёме кэш-памяти может быть достаточно большой. Минимальные объёмы ограничены 512 килобайтами, максимальные могут составлять десятки мегабайт.

Графическое ядро процессора

Эту характеристику можно назвать основной условно, однако, в последнее время её уделяется всё большее внимание. Дело в том, что идея интегрированной графики не в чипсет, а в ЦП имеет массу преимуществ:

Читайте также: