Основные проблемы построения компьютерных сетей

Обновлено: 29.06.2024

Даже при рассмотрении простейшей сети, состоящей всего из двух машин, можно увидеть многие проблемы, присущие любой вычислительной сети, в том числе проблемы, связанные с физической передачей сигналов по линиям связи, без решения которой невозможен любой вид связи.

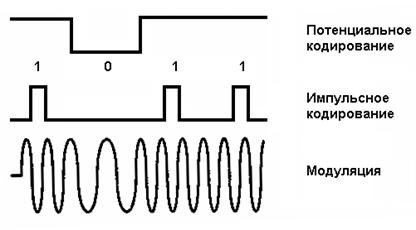

В вычислительной технике для представления данных используется двоичный код. Внутри компьютера единицам и нулям данных соответствуют дискретные электрические сигналы. Представление данных в виде электрических или оптических сигналов называется кодированием. Существуют различные способы кодирования двоичных цифр 1 и 0, например, потенциальный способ, при котором единице соответствует один уровень напряжения, а нулю — другой, или импульсный способ, когда для представления цифр используются импульсы различной или одной полярности.

Аналогичные подходы могут быть использованы для кодирования данных и при передаче их между двумя компьютерами по линиям связи. Однако эти линии связи отличаются по своим электрическим характеристикам от тех, которые существуют внутри компьютера. Главное отличие внешних линий связи от внутренних состоит в их гораздо большей протяженности, а также в том, что они проходят вне экранированного корпуса по пространствам, зачастую подверженным воздействию сильных электромагнитных помех. Все это приводит к значительно большим искажениям прямоугольных импульсов (например, «заваливанию» фронтов), чем внутри компьютера. Поэтому для надежного распознавания импульсов на приемном конце линии связи при передаче данных внутри и вне компьютера не всегда можно использовать одни и те же скорости и способы кодирования. Например, медленное нарастание фронта импульса из-за высокой емкостной нагрузки линии требует передачи импульсов с меньшей скоростью (чтобы передний и задний фронты соседних импульсов не перекрывались и импульс успел дорасти до требуемого уровня).

В вычислительных сетях применяют как потенциальное, так и импульсное кодирование дискретных данных, а также специфический способ представления данных, который никогда не используется внутри компьютера, — модуляцию (рис. 9.5). При модуляции дискретная информация представляется синусоидальным сигналом той частоты, которую хорошо передает имеющаяся линия связи.

Потенциальное или импульсное кодирование применяется на каналах высокого качества, а модуляция на основе синусоидальных сигналов предпочтительнее в том случае, когда канал вносит сильные искажения в передаваемые сигналы. Обычно модуляция используется в глобальных сетях при передаче данных через аналоговые телефонные каналы связи, которые были разработаны для передачи голоса в аналоговой форме и поэтому плохо подходят для непосредственной передачи импульсов.

Рис. 9.5. Примеры представления дискретной информации

На способ передачи сигналов влияет и количество проводов в линиях связи между компьютерами. Для сокращения стоимости линий связи в сетях обычно стремятся к сокращению количества проводов и из-за этого используют не параллельную передачу всех бит одного байта или даже нескольких байт, как это делается внутри компьютера, а последовательную, побитную передачу, требующую всего одной пары проводов.

Еще одной проблемой, которую нужно решать при передаче сигналов, является проблема взаимной синхронизации передатчика одного компьютера с приемником другого. При организации взаимодействия модулей внутри компьютера эта проблема решается очень просто, так как в этом случае все модули синхронизируются от общего тактового генератора. Проблема синхронизации при связи компьютеров может решаться разными способами, как с помощью обмена специальными тактовыми синхроимпульсами по отдельной линии, так и с помощью периодической синхронизации заранее обусловленными кодами или импульсами характерной формы, отличающейся от формы импульсов данных.

Несмотря на предпринимаемые меры — выбор соответствующей скорости обмена данными, линий связи с определенными характеристиками, способа синхронизации приемника и передатчика, — существует вероятность искажения некоторых бит передаваемых данных. Для повышения надежности передачи данных между компьютерами часто используется стандартный прием — подсчет контрольной суммы и передача ее по линиям связи после каждого байта или после некоторого блока байтов. Часто в протокол обмена данными включается как обязательный элемент сигнал-квитанция, который подтверждает правильность приема данных и посылается от получателя отправителю.

Задачи надежного обмена двоичными сигналами, представленными соответствующими электромагнитными сигналами, в вычислительных сетях решает определенный класс оборудования. В локальных сетях это сетевые адаптеры, а в глобальных сетях — аппаратура передачи данных, к которой относятся, например, устройства, выполняющие модуляцию и демодуляцию дискретных сигналов, — модемы. Это оборудование кодирует и декодирует каждый информационный бит, синхронизирует передачу электромагнитных сигналов по линиям связи, проверяет правильность передачи по контрольной сумме и может выполнять некоторые другие операции. Сетевые адаптеры рассчитаны, как правило, на работу с определенной передающей средой – коаксиальным кабелем, витой парой, оптоволокном и т.п. Каждый тип передающей среды обладает определенными электрическими характеристиками, влияющими на способ использования данной среды, и определяет скорость передачи, способ их кодирования и некоторые другие параметры.

До сих пор мы рассматривали вырожденную сеть, состоящую всего из двух машин. При объединении в сеть большего числа компьютеров возникает целый комплекс новых проблем.

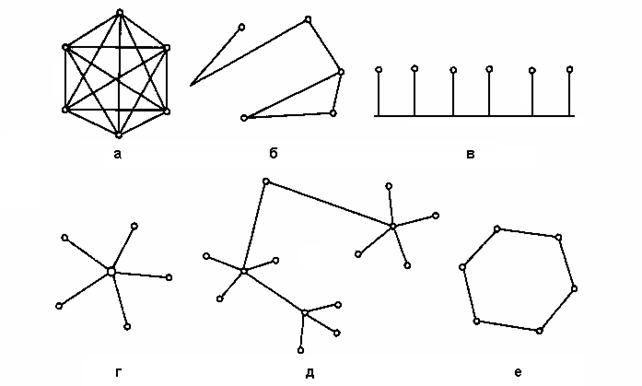

В первую очередь необходимо выбрать способ организации физических связей, то есть топологию. Под топологией вычислительной сети понимается конфигурация графа, вершинам которого соответствуют компьютеры сети (иногда и другое оборудование, например концентраторы), а ребрам — физические связи между ними. Компьютеры, подключенные к сети, часто называют станциями или узлами сети.

Заметим, что конфигурация физических связей определяется электрическими соединениями компьютеров между собой и может отличаться от конфигурации логических связей между узлами сети. Логические связи представляют собой маршруты передачи данных между узлами сети и образуются путем соответствующей настройки коммуникационного оборудования.

Выбор топологии электрических связей существенно влияет на многие характеристики сети. Например, наличие резервных связей повышает надежность сети и делает возможным балансирование загрузки отдельных каналов. Простота присоединения новых узлов, свойственная некоторым топологиям, делает сеть легко расширяемой. Экономические соображения часто приводят к выбору топологий, для которых характерна минимальная суммарная длина линий связи.

Рассмотрим некоторые, наиболее часто встречающиеся топологии.

Рис. 9.6. Типовые топологии сетей

Полносвязная топология (рис. 9.6, а) соответствует сети, в которой каждый компьютер сети связан со всеми остальными. Несмотря на логическую простоту, этот вариант оказывается громоздким и неэффективным. Действительно, каждый компьютер в сети должен иметь большое количество коммуникационных портов, достаточное для связи с каждым из остальных компьютеров сети. Для каждой пары компьютеров должна быть выделена отдельная электрическая линия связи. Полносвязные топологии применяются редко, так как не удовлетворяют ни одному из приведенных выше требований. Чаще этот вид топологии используется в многомашинных комплексах или глобальных сетях при небольшом количестве компьютеров.

Все другие варианты основаны на неполносвязных топологиях, когда для обмена данными между двумя компьютерами может потребоваться промежуточная передача данных через другие узлы сети.

Ячеистая топология получается из полносвязной путем удаления некоторых возможных связей (рис. 9.6, б). В сети с ячеистой топологией непосредственно связываются только те компьютеры, между которыми происходит интенсивный обмен данными, а для обмена данными между компьютерами, не соединенными прямыми связями, используются транзитные передачи через промежуточные узлы. Ячеистая топология допускает соединение большого количества компьютеров и характерна, как правило, для глобальных сетей.

Общая шина (рис. 9.6, в) является очень распространенной (а до недавнего времени самой распространенной) топологией для локальных сетей. В этом случае компьютеры подключаются к одному коаксиальному кабелю по схеме «монтажного ИЛИ». Передаваемая информация может распространяться в обе стороны. Применение общей шины снижает стоимость проводки, унифицирует подключение различных модулей, обеспечивает возможность почти мгновенного широковещательного обращения ко всем станциям сети. Таким образом, основными преимуществами такой схемы являются дешевизна и простота разводки кабеля по помещениям. Самый серьезный недостаток общей шины заключается в ее низкой надежности: любой дефект кабеля или какого-нибудь из многочисленных разъемов полностью парализует всю сеть. К сожалению, дефект коаксиального разъема редкостью не является. Другим недостатком общей шины является ее невысокая производительность, так как при таком способе подключения в каждый момент времени только один компьютер может передавать данные в сеть. Поэтому пропускная способность канала связи всегда делится здесь между всеми узлами сети.

Топология звезда (рис. 9.6, г). В этом случае каждый компьютер подключается отдельным кабелем к общему устройству, называемому концентратором, который находится в центре сети. В функции концентратора входит направление передаваемой компьютером информации одному или всем остальным компьютерам сети. Главное преимущество этой топологии перед общей шиной — существенно большая надежность. Любые неприятности с кабелем касаются лишь того компьютера, к которому этот кабель присоединен, и только неисправность концентратора может вывести из строя всю сеть. Кроме того, концентратор может играть роль интеллектуального фильтра информации, поступающей от узлов в сеть, и при необходимости блокировать запрещенные администратором передачи.

К недостаткам топологии типа звезда относится более высокая стоимость сетевого оборудования из-за необходимости приобретения концентратора. Кроме того, возможности по наращиванию количества узлов в сети ограничиваются количеством портов концентратора. Иногда имеет смысл строить сеть с использованием нескольких концентраторов, иерархически соединенных между собой связями типа звезда (рис. 9.6, д). В настоящее время иерархическая звезда является самым распространенным типом топологии связей как в локальных, так и глобальных сетях.

Рис. 9.7. Смешанная топология

В то время как небольшие сети, как правило, имеют типовую топологию (звезда, кольцо или общая шина) для крупных сетей характерно наличие произвольных связей между компьютерами. В таких сетях можно выделить отдельные произвольно связанные фрагменты (подсети), имеющие типовую топологию, поэтому их называют сетями со смешанной топологией (рис. 9.7.).

Еще одной новой проблемой, которую нужно учитывать при объединении трех и более компьютеров, является проблема их адресации. К адресу узла сети и схеме его назначения можно предъявить несколько требований.

· Адрес должен уникально идентифицировать компьютер в сети любого масштаба.

· Схема назначения адресов должна сводить к минимуму ручной труд администратора и вероятность дублирования адресов.

· Адрес должен иметь иерархическую структуру, удобную для построения больших сетей.

Наибольшее распространение получили три схемы адресации узлов.

· Аппаратные адреса. Эти адреса предназначены для сети небольшого или среднего размера, поэтому они не имеют иерархической структуры. Типичным представителем адреса такого типа является адрес сетевого адаптера локальной сети. Такой адрес либо встраивается в аппаратуру компанией-изготовителем, либо генерируется автоматически при каждом новом запуске оборудования, причем уникальность адреса в пределах сети обеспечивает оборудование.

· Символьные адреса или имена. Эти адреса предназначены для запоминания людьми и поэтому несут смысловую нагрузку. Символьные адреса легко использовать как в небольших, так и крупных сетях.

· Числовые составные адреса. Символьные имена удобны для людей, но из-за переменного формата и потенциально большой длины их передача по сети не очень экономична. Типичными представителями

Даже при рассмотрении простейшей сети, состоящей всего из двух машин, можно увидеть многие проблемы, присущие любой вычислительной сети, в том числе проблемы, связанные с физической передачей сигналов по линиям связи, без решения которой невозможен любой вид связи.

В вычислительной технике для представления данных используется двоичный код. Внутри компьютера единицам и нулям данных соответствуют дискретные электрические сигналы. Представление данных в виде электрических или оптических сигналов называется кодированием. Существуют различные способы кодирования двоичных цифр 1 и 0, например, потенциальный способ, при котором единице соответствует один уровень напряжения, а нулю - другой, или импульсный способ, когда для представления цифр используются импульсы различной или одной полярности.

В вычислительных сетях применяют как потенциальное, так и импульсное кодирование дискретных данных, а также специфический способ представления данных, который никогда не используется внутри компьютера, - модуляцию (рис. 1.9). При модуляции дискретная информация представляется синусоидальным сигналом той частоты, которую хорошо передает имеющаяся линия связи.

Потенциальное или импульсное кодирование применяется на каналах высокого качества, а модуляция на основе синусоидальных сигналов предпочтительнее в том случае, когда канал вносит сильные искажения в передаваемые сигналы. Обычно модуляция используется в глобальных сетях при передаче данных через аналоговые телефонные каналы связи, которые были разработаны для передачи голоса в аналоговой форме и поэтому плохо подходят для непосредственной передачи импульсов.

Еще одной проблемой, которую нужно решать при передаче сигналов, является проблема взаимной синхронизации передатчика одного компьютера с приемником другого. При организации взаимодействия модулей внутри компьютера эта проблема решается очень просто, так как в этом случае все модули синхронизируются от общего тактового генератора. Проблема синхронизации при связи компьютеров может решаться разными способами, как с помощью обмена специальными тактовыми синхроимпульсами по отдельной линии, так и с помощью периодической синхронизации заранее обусловленными кодами или импульсами характерной формы, отличающейся от формы импульсов данных.

Несмотря на предпринимаемые меры - выбор соответствующей скорости обмена данными, линий связи с определенными характеристиками, способа синхронизации приемника и передатчика, - существует вероятность искажения некоторых бит передаваемых данных. Для повышения надежности передачи данных между компьютерами часто используется стандартный прием - подсчет контрольной суммы и передача ее по линиям связи после каждого байта или после некоторого блока байтов. Часто в протокол обмена данными включается как обязательный элемент сигнал-квитанция, который подтверждает правильность приема данных и посылается от получателя отправителю.

Задачи надежного обмена двоичными сигналами, представленными соответствующими электромагнитными сигналами, в вычислительных сетях решает определенный класс оборудования. В локальных сетях это сетевые адаптеры, а в глобальных сетях - аппаратура передачи данных, к которой относятся, например, устройства, выполняющие модуляцию и демодуляцию дискретных сигналов, - модемы. Это оборудование кодирует и декодирует каждый информационный бит, синхронизирует передачу электромагнитных сигналов по линиям связи, проверяет правильность передачи по контрольной сумме и может выполнять некоторые другие операции. Сетевые адаптеры рассчитаны, как правило, на работу с определенной передающей средой - коаксиальным кабелем, витой парой, оптоволокном и т. п. Каждый тип передающей среды обладает определенными электрическими характеристиками, влияющими на способ использования данной среды, и определяет скорость передачи сигналов, способ их кодирования и некоторые другие параметры.

Все выше перечисленное поможет решить проблемы передачи в вырожденной сети. Т.е. там, где есть только два компьютера.

При объединении в сеть большего числа компьютеров возникает целый комплекс новых проблем.

В первую очередь необходимо выбрать способ организации физических связей, то есть топологию.

Сетевые топологии. Основные понятия(17-18)

Под топологией вычислительной сети понимается конфигурация графа, вершинам которого соответствуют компьютеры сети (иногда и другое оборудование, например концентраторы), а ребрам - физические связи между ними. Компьютеры, подключенные к сети, часто называют станциями или узлами сети.

Заметим, что конфигурация физических связей определяется электрическими соединениями компьютеров между собой и может отличаться от конфигурации логических связей между узлами сети. Логические связи представляют собой маршруты передачи данных между узлами сети и образуются путем соответствующей настройки коммуникационного оборудования.

Выбор топологии электрических связей существенно влияет на многие характеристики сети. Например, наличие резервных связей повышает надежность сети и делает возможным балансирование загрузки отдельных каналов. Простота присоединения новых узлов, свойственная некоторым топологиям, делает сеть легко расширяемой. Экономические соображения часто приводят к выбору топологий, для которых характерна минимальная суммарная длина линий связи. Рассмотрим некоторые, наиболее часто встречающиеся топологии.

Полнозвенная(16)

Полносвязная топология соответствует сети, в которой каждый компьютер сети связан со всеми остальными. Несмотря на логическую простоту, этот вариант оказывается громоздким и неэффективным. Действительно, каждый компьютер в сети должен иметь большое количество коммуникационных портов, достаточное для связи с каждым из остальных компьютеров сети. Для каждой пары компьютеров должна быть выделена отдельная электрическая линия связи. Полносвязные топологии применяются редко, так как не удовлетворяют ни одному из приведенных выше требований. Чаще этот вид топологии используется в многомашинных комплексах или глобальных сетях при небольшом количестве компьютеров.

Все другие варианты основаны на неполносвязных топологиях, когда для обмена данными между двумя компьютерами может потребоваться промежуточная передача данных через другие узлы сети.

Ячеистая(16)

Ячеистая топология (mesh) получается из полносвязной путем удаления некоторых возможных связей. В сети с ячеистой топологией непосредственно связываются только те компьютеры, между которыми происходит интенсивный обмен данными, а для обмена данными между компьютерами, не соединенными прямыми связями, используются транзитные передачи через промежуточные узлы. Ячеистая топология допускает соединение большого количества компьютеров и характерна, как правило, для глобальных сетей.

Общая шина(17)

Общая шина (рис. 1.10, в) является очень распространенной (а до недавнего времени самой распространенной) топологией для локальных сетей. В этом случае компьютеры подключаются к одному коаксиальному кабелю по схеме «монтажного ИЛИ». Передаваемая информация может распространяться в обе стороны. Применение общей шины снижает стоимость проводки, унифицирует подключение различных модулей, обеспечивает возможность почти мгновенного широковещательного обращения ко всем станциям сети. Таким образом, основными преимуществами такой схемы являются дешевизна и простота разводки кабеля по помещениям. Самый серьезный недостаток общей шины заключается в ее низкой надежности: любой дефект кабеля или какого-нибудь из многочисленных разъемов полностью парализует всю сеть. К сожалению, дефект коаксиального разъема редкостью не является. Другим недостатком общей шины является ее невысокая производительность, так как при таком способе подключения в каждый момент времени только один компьютер может передавать данные в сеть. Поэтому пропускная способность канала связи всегда делится здесь между всеми узлами сети.

Звезда(18)

Топология звезда (рис. 1.10, г). В этом случае каждый компьютер подключается отдельным кабелем к общему устройству, называемому концентратором, который находится в центре сети. В функции концентратора входит направление передаваемой компьютером информации одному или всем остальным компьютерам сети. Главное преимущество этой топологии перед общей шиной - существенно большая надежность. Любые неприятности с кабелем касаются лишь того компьютера, к которому этот кабель присоединен, и только неисправность концентратора может вывести из строя всю сеть. Кроме того, концентратор может играть роль интеллектуального фильтра информации, поступающей от узлов в сеть, и при необходимости блокировать запрещенные администратором передачи.

К недостаткам топологии типа звезда относится более высокая стоимость сетевого оборудования из-за необходимости приобретения концентратора. Кроме того, возможности по наращиванию количества узлов в сети ограничиваются количеством портов концентратора. Иногда имеет смысл строить сеть с использованием нескольких концентраторов, иерархически соединенных между собой связями типа звезда (рис. 1.10,д). В настоящее время иерархическая звезда является самым распространенным типом топологии связей как в локальных, так и глобальных сетях.

Иерархическая топология(17)

Иерархическая топология (hierarchical topology) похожа на расширенную звездообразную топологию. Только в такой сети нет центрального узла. Вместо этого используется магистральный узел (trunk node), от которого отходят ветви (branches) к другим узлам. Существуют два типа иерархической топологии: бинарное дерево - от каждого узла отходят два соединения; и магистральное дерево - магистральный узел имеет узлы-ветви, от которых отходят каналы к рабочим станциям.

Кольцо(18)

1. ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ

1.2. Основные проблемы построения сетей

В вычислительной технике для представления данных используется двоичный код. Внутри компьютера единицам и нулям данных соответствуют дискретные электрические сигналы. Представление данных в виде электрических или оптических сигналов называется кодированием. Существуют различные способы кодирования двоичных цифр 1 и 0, например, потенциальный способ, при котором единице соответствует один уровень напряжения, а нулю — другой, или импульсный способ, когда для представления цифр используются импульсы различной или одной полярности.

В вычислительных сетях применяют как потенциальное, так и импульсное кодирование дискретных данных, а также специфический способ представления данных, который никогда не используется внутри компьютера, — модуляцию (рис.1). При модуляции дискретная информация представляется синусоидальным сигналом той частоты, которую хорошо передает линия связи.

Рис. 1. Примеры представления дискретной информации

Потенциальное или импульсное кодирование применяется на каналах высокого качества, а модуляция на основе синусоидальных сигналов предпочтительнее в том случае, когда канал вносит сильные искажения в передаваемые сигналы. Обычно модуляция используется в глобальных сетях при передаче данных через аналоговые телефонные каналы связи, которые были разработаны для передачи голоса в аналоговой форме и поэтому плохо подходят для непосредственной передачи импульсов.

Для сокращения стоимости линий связи в сетях обычно стремятся к сокращению количества проводов и из-за этого используют не параллельную передачу всех бит одного байта или даже нескольких байт, как это делается внутри компьютера, а последовательную, побитную передачу, требующую всего одной пары проводов.

Еще одной проблемой, которую нужно решать при передаче сигналов, является проблема взаимной синхронизации передатчика одного компьютера с приемником другого. Проблема синхронизации при связи компьютеров может решаться разными способами, как с помощью обмена специальными тактовыми синхроимпульсами по отдельной линии, так и с помощью периодической синхронизации заранее обусловленными кодами или импульсами характерной формы, отличающейся от формы импульсов данных.

Несмотря на предпринимаемые меры — выбор соответствующей скорости обмена данными, линий связи с определенными характеристиками, способа синхронизации приемника и передатчика, — существует вероятность искажения некоторых бит передаваемых данных. Для повышения надежности передачи данных между компьютерами часто используется стандартный прием — подсчет контрольной суммы и передача ее по линиям связи после каждого байта или после некоторого блока байтов. Часто в протокол обмена данными включается как обязательный элемент сигнал-квитанция, который подтверждает правильность приема данных и посылается от получателя отправителю.

Задачи надежного обмена сигналами в вычислительных сетях решает определенный класс оборудования. В локальных сетях это сетевые адаптеры, а в глобальных сетях — аппаратура передачи данных, к которой относятся устройства, выполняющие модуляцию и демодуляцию дискретных сигналов, — модемы. Это оборудование кодирует и декодирует каждый информационный бит, синхронизирует передачу электромагнитных сигналов по линиям связи, проверяет правильность передачи по контрольной сумме и может выполнять некоторые другие операции. Сетевые адаптеры рассчитаны на работу с определенной передающей средой — коаксиальным кабелем, витой парой, оптоволокном и т. п. Каждый тип передающей среды обладает определенными электрическими характеристиками, влияющими на способ использования данной среды, и определяет скорость передачи сигналов, способ их кодирования и некоторые другие параметры.

При объединении в сеть трех и более компьютеров возникает целый комплекс новых проблем.

В первую очередь необходимо выбрать способ организации физических связей, то есть топологию. Под топологией вычислительной сети понимается конфигурация графа, вершинам которого соответствуют компьютеры сети (иногда и другое оборудование, например концентраторы), а ребрам — физические связи между ними. Компьютеры, подключенные к сети, часто называют станциями или узлами сети.

Необходимо заметить, что конфигурация физических связей определяется электрическими соединениями компьютеров между собой и может отличаться от конфигурации логических связей между узлами сети. Логические связи представляют собой маршруты передачи данных между узлами сети и образуются путем соответствующей настройки коммуникационного оборудования.

Полносвязная топология (рис. 2, а) соответствует сети, в которой каждый компьютер сети связан со всеми остальными. Несмотря на логическую простоту, этот вариант оказывается громоздким и неэффективным, поскольку для каждой пары компьютеров должна быть выделена отдельная электрическая линия связи. Полносвязные топологии применяются в основном в многомашинных комплексах или глобальных сетях при небольшом количестве компьютеров.

Все другие варианты основаны на неполносвязных топологиях, когда для обмена данными между двумя компьютерами может потребоваться промежуточная передача данных через другие узлы сети.

Ячеистая топология ( mesh ) получается из полносвязной путем удаления некоторых возможных связей (рис. 2, б). В сети с ячеистой топологией непосредственно связываются только те компьютеры, между которыми происходит интенсивный обмен данными, а для обмена данными между компьютерами, не соединенными прямыми связями, используются транзитные передачи через промежуточные узлы. Ячеистая топология допускает соединение большого количества компьютеров и характерна, как правило, для глобальных сетей.

Общая шина (рис. 2, в) является очень распространенной (а до недавнего времени самой распространенной) топологией для локальных сетей. В этом случае компьютеры подключаются к одному коаксиальному кабелю по схеме « монтажного ИЛИ». Передаваемая информация может распространяться в обе стороны. Применение общей шины снижает стоимость проводки, унифицирует подключение различных модулей, обеспечивает возможность почти мгновенного широковещательного обращения ко всем станциям сети. Таким образом, основными преимуществами такой схемы являются дешевизна и простота разводки кабеля по помещениям. Самый серьезный недостаток общей шины заключается в ее низкой надежности: любой дефект кабеля или какого-нибудь из многочисленных разъемов полностью парализует всю сеть. Другим недостатком общей шины является ее невысокая производительность, так как при таком способе подключения в каждый момент времени только один компьютер может передавать данные в сеть. Поэтому пропускная способность канала связи всегда делится здесь между всеми узлами сети.

Топология звезда (рис. 2, г ). В этом случае каждый компьютер подключается отдельным кабелем к общему устройству, называемому концентратором, который находится в центре сети. В функции концентратора входит направление передаваемой компьютером информации одному или всем остальным компьютерам сети. Главное преимущество этой топологии перед общей шиной — существенно большая надежность. Любые неприятности с кабелем касаются лишь того компьютера, к которому этот кабель присоединен, и только неисправность концентратора может вывести из строя всю сеть. Кроме того, концентратор может играть роль интеллектуального фильтра информации, поступающей от узлов в сеть, и при необходимости блокировать запрещенные администратором передачи. К недостаткам топологии типа звезда относится более высокая стоимость сетевого оборудования из-за необходимости приобретения концентратора. Кроме того, возможности по наращиванию количества узлов в сети ограничиваются количеством его портов. Иногда имеет смы сл стр оить сеть с использованием нескольких концентраторов, иерархически соединенных между собой связями типа звезда (рис. 2, д ). В настоящее время такая иерархическая звезда или древовидная топология является самым распространенным типом топологии связей как в локальных, так и глобальных сетях.

Рис. 2. Типовые топологии сетей

В то время как небольшие сети, как правило, имеют типовую топологию — звезда, кольцо или общая шина, для крупных сетей характерно наличие произвольных связей между компьютерами. В таких сетях можно выделить отдельные произвольно связанные фрагменты (подсети), имеющие типовую топологию, поэтому их называют сетями со смешанной топологией (рис. 3).

Рис. 3. Смешанная топология

Только в сети с полносвязной топологией для соединения каждой пары компьютеров имеется отдельная линия связи, во всех остальных случаях неизбежно возникает вопрос о том, как организовать совместное использование линий связи несколькими компьютерами сети.

В вычислительных сетях используют как индивидуальные линии связи между компьютерами, так и разделяемые ( shared ), когда одна линия связи попеременно используется несколькими компьютерами. В случае применения разделяемых линий связи (часто используется также термин разделяемая среда передачи данных — shared media ) возникает комплекс проблем, связанных с их совместным использованием, который включает как чисто электрические проблемы обеспечения нужного качества сигналов при подключении к одному и тому же проводу нескольких приемников и передатчиков, так и логические проблемы разделения во времени доступа к этим линиям.

Сеть с разделяемой средой при большом количестве узлов будет работать всегда медленнее, чем аналогичная сеть с индивидуальными линиями связи, так как пропускная способность индивидуальной линии связи достается одному компьютеру, а при ее совместном использовании — делится на все компьютеры сети. Часто с такой потерей производительности мирятся ради увеличения экономической эффективности сети.

Рис. 4. Индивидуальные и разделяемые линии связи в сетях

на основе коммутаторов

Еще одной новой проблемой, которую нужно учитывать при объединении трех и более компьютеров, является проблема их адресации. К адресу узла сети и схеме его назначения предъявляются несколько требований.

Так как все перечисленные требования трудно совместить в рамках какой-либо одной схемы адресации, то на практике обычно используется сразу несколько схем, так что компьютер одновременно имеет несколько адресов-имен. Каждый адрес используется в той ситуации, когда соответствующий вид адресации наиболее удобен. А чтобы не возникало путаницы, и компьютер всегда однозначно определялся своим адресом, используются специальные вспомогательные протоколы, которые по адресу одного типа могут определить адреса других типов.

В настоящее время наибольшее распространение получили три схемы адресации узлов:

· Аппаратные ( hardware ) адреса . Эти адреса предназначены для сети небольшого или среднего размера, поэтому они не имеют иерархической структуры. Типичным представителем адреса такого типа является адрес сетевого адаптера локальной сети. Такой адрес обычно используется только аппаратурой, поэтому его стараются сделать по возможности компактным и записывают в виде двоичного или шестнадцатеричного значения, например 0081005е24а8. При задании аппаратных адресов обычно не требуется выполнение ручной работы, так как они либо встраиваются в аппаратуру компанией-изготовителем, либо генерируются автоматически при каждом новом запуске оборудования, причем уникальность адреса в пределах сети обеспечивает оборудование. Помимо отсутствия иерархии, использование аппаратных адресов связано еще с одним недостатком — при замене аппаратуры, например, сетевого адаптера, изменяется и адрес компьютера. Более того, при установке нескольких сетевых адаптеров у компьютера появляется несколько адресов, что не очень удобно для пользователей сети.

Проблема установления соответствия между адресами различных типов, которой занимается служба разрешения имен, может решаться как полностью централизованными, так и распределенными средствами. В случае централизованного подхода в сети выделяется один компьютер (сервер имен), в котором хранится таблица соответствия друг другу имен различных типов, например, символьных имен и числовых номеров. Все остальные компьютеры обращаются к серверу имен, чтобы по символьному имени найти числовой номер компьютера, с которым необходимо обменяться данными.

Начнем с того, что основная задача сети-перенос данных с одного подключенного хоста на другой. Это может показаться простым на первый взгляд, но на самом деле это чревато проблемами. Здесь может быть полезна иллюстрация; рисунок № 1 используется для иллюстрации сложности проблемы.

Начиная с верхнего левого угла иллюстрации:

- Приложение генерирует некоторые данные. Эти данные должны быть отформатированы таким образом, чтобы принимающее приложение могло понять, что было передано, - данные должны быть упорядочены. Механизм, используемый для упорядочения данных, должен быть эффективным во многих отношениях, включая быстрое и простое кодирование, быстрое и простое декодирование, достаточно гибкий, чтобы можно было вносить изменения в кодирование, не нарушая слишком много вещей, и добавлять наименьшее количество накладных расходов, возможных во время передача данных.

- Сетевое программное обеспечение должно инкапсулировать данные и подготовить их к фактической передаче. Каким-то образом сетевое программное обеспечение должно знать адрес хоста назначения. Сеть, которая соединяет источник и пункт назначения, является общим ресурсом, и, следовательно, должна быть доступна некоторая форма мультиплексирования, чтобы источник мог направлять информацию в правильный пункт назначения. Как правило, это будет связано с определенной формой адресации.

- Данные должны быть перемещены из памяти в источнике и непосредственно в сеть - фактический провод (или оптический кабель, или беспроводное соединение), который будет передавать информацию между устройствами, подключенными к сети.

- Сетевые устройства должны иметь какой-то способ обнаружить конечный пункт назначения информации - вторую форму проблемы мультиплексирования - и определить, требуется ли какая-либо другая обработка информации, когда она находится в пути между источником и пунктом назначения.

- Информация, прошедшая через сетевое устройство, должна быть снова закодирована и перенесена из памяти в провод. В любой точке, где информация перемещается из памяти в какую-либо форму физического носителя, информация должна быть поставлена в очередь; часто бывает больше данных для передачи, чем может быть помещено на любой конкретный физический носитель в любой момент времени. Здесь в игру вступает качество услуг.

- Информация, передаваемая по сети, теперь должна быть скопирована с физического носителя и обратно в память. Он должен быть проверен на наличие ошибок - это контроль ошибок - и у приемника должен быть какой-то способ сообщить передатчику, что ему не хватает памяти для хранения входящей информации - это контроль потока.

Особый интерес представляет сетевое устройство в середине диаграммы. Сетевое устройство-например, маршрутизатор, коммутатор или middle box—соединяет два физических носителя вместе для построения реальной сети. Возможно, самый простой вопрос для начала заключается в следующем: зачем вообще нужны эти устройства? Маршрутизаторы и коммутаторы — это, очевидно, сложные устройства со своей собственной внутренней архитектурой и зачем добавлять эту сложность в сеть? Есть две фундаментальные причины.

Первоначальная причина создания этих устройств заключалась в соединении различных видов физических носителей вместе. Например, внутри здания может быть практично работать ARCnet или thicknet Ethernet (приведены примеры из времени, когда были впервые изобретены сетевые устройства). Расстояние, которое эти носители могли преодолеть, однако, очень мало-порядка сотни метров. Каким-то образом эти сети должны быть расширены между зданиями, между кампусами, между городами и, в конечном счете, между континентами, используя своего рода мультиплексированную (или обратную мультиплексированную) телефонную сеть, такую как T1 или DS3. Эти два различных типа носителей используют различные виды сигналов; должно быть какое-то устройство, которое переводит один вид сигналов в другой.

Вторая причина заключается в следующем — это масштаб и это стало проблемой. Природа физического мира такова, что у вас есть два варианта, когда дело доходит до передачи данных по проводу:

- Провод может соединять напрямую два компьютера; в этом случае каждая пара компьютеров должна быть физически соединена с каждым другим компьютером, с которым она должна взаимодействовать.

- Провод может быть общим для многих компьютеров (провод может быть общим носителем информации).

Чтобы решить проблему первым способом, нужно много проводов. Решение проблемы вторым способом кажется очевидным решением, но оно представляет другой набор проблем - в частности, как пропускная способность, доступная по проводам, распределяется между всеми устройствами? В какой-то момент, если на одном общем носителе достаточно устройств, любая схема, используемая для обеспечения совместного использования ресурсов, сама по себе будет потреблять столько же или больше пропускной способности, как любое отдельное устройство, подключенное к проводу. В какой-то момент даже 100-гигабайтное соединение, разделенное между достаточным количеством хостов, оставляет каждому отдельному хосту очень мало доступных ресурсов.

Решением этой ситуации является сетевое устройство - маршрутизатор или коммутатор, который разделяет два общих носителя, передавая трафик между ними только по мере необходимости. При некотором логическом планировании устройства, которые должны чаще общаться друг с другом, можно размещать ближе друг к другу (с точки зрения топологии сети), сохраняя пропускную способность в других местах. Конечно, маршрутизация и коммутация вышли далеко за рамки этих скромных начинаний, но это основные проблемы, которые системные администраторы решают, внедряя сетевые устройства в сети.

Есть и другие сложные проблемы, которые необходимо решить в этом пространстве, помимо простого переноса информации из источника в пункт назначения; Во многих случаях полезно иметь возможность виртуализировать сеть, что обычно означает создание туннеля между двумя устройствами в сети.

Сети всегда создавались для одной цели: передачи информации от одной подключенной системы к другой. Дискуссия (или, возможно, спор) о наилучшем способе выполнения этой, казалось бы, простой задачи длилась долго. Эту дискуссию можно грубо разбить на несколько, часто пересекающихся, этапов, каждый из которых задавал свой вопрос:

- Должны ли сети быть с коммутацией каналов или с коммутацией пакетов?

- Должны ли сети с коммутацией пакетов использовать кадры фиксированного или переменного размера?

- Как лучше всего рассчитать набор кратчайших путей через сеть?

- Как сети с коммутацией пакетов должны взаимодействовать с качеством обслуживания (QoS)?

- Должна ли плоскость управления быть централизованной или децентрализованной?

На некоторые из этих вопросов давным-давно был дан ответ. С другой стороны, некоторые из этих вопросов все еще актуальны, особенно последний.

Коммутация каналов

Первое большое обсуждение в мире компьютерных сетей было то, должны ли сети быть с коммутацией каналов или с коммутацией пакетов. Основное различие между этими двумя понятиями заключается в концепции схемы: нужно ли передатчику и приемнику «видеть» сеть как один провод или соединение, предварительно сконфигурированное (или настроенное) с определенным набором свойств прежде чем они начнут общаться? Или они «видят» сеть как общий ресурс, где информация просто генерируется и передается «по желанию»? Первый считается с коммутацией каналов, а второй считается с коммутацией пакетов. Коммутация каналов имеет тенденцию обеспечивать больший поток трафика и гарантии доставки, в то время как коммутация пакетов обеспечивает доставку данных при гораздо меньших затратах - первый из многих компромиссов, с которыми вы столкнетесь при проектировании сетей. Рисунок 2 будет использован для иллюстрации коммутации каналов с использованием мультиплексирования с временным разделением (TDM) в качестве примера.

Рис. 2. Коммутация каналов на основе мультиплексирования с временным разделением Рис. 2. Коммутация каналов на основе мультиплексирования с временным разделениемНа рисунке 2 общая пропускная способность каналов между любыми двумя устройствами разделена на восемь равных частей; A отправляет данные E, используя временной интервал A1 и F, используя временной интервал A2; B отправляет данные в E с использованием временных интервалов B1 и F с использованием временных интервалов B2. Каждый фрагмент информации имеет фиксированную длину, поэтому каждый из них может быть помещен в один временной интервал в текущем потоке данных (следовательно, каждый блок данных представляет фиксированное количество времени или интервала в проводе). Предположим, что где-то есть контроллер, назначающий слот в каждом из сегментов, через которые будет проходить трафик:

- Для трафика [A, E]:

- На C: слот 1 от A переключен на слот 1 в направлении D

- На D: слот 1 от C переключен на слот 1 в направлении E

- Для трафика [A, F]:

- На C: слот 4 от A переключен на слот 4 в направлении D

- На D: слот 4 от C переключен на слот 3 в направлении F

- Для трафика [B, E]:

- На C: слот 4 от B переключен на слот 7 в направлении D

- На D: слот 7 от C переключен на слот 4 в направлении E

- Для трафика [B, F]:

- На C: слот 2 от B переключен на слот 2 в направлении D

- На D: слот 2 от C переключен на слот 1 в направлении F

Ни одно из устройств обработки пакетов в сети не должно знать, какой бит данных идет куда; до тех пор, пока C берет все, что находится в слоте 1 в потоке данных A в каждом временном интервале, и копирует его в слот 1 в своем исходящем потоке в направлении D, А D копирует его из слота 1 входящего из C в слот 1 исходящего в E, трафик, передаваемый A, будет доставляться в E. Есть интересный момент, который следует отметить об этом виде обработки трафика—для пересылки трафика ни одно из устройств в сети на самом деле не должно знать, что является источником или назначением. Блоки данных, передаваемые по сети, не обязательно должны содержать адреса источника или назначения; куда они направляются и откуда поступают, все решения основываются на знании контроллерами открытых слотов в каждом канале. Набор слотов, назначенных для любой конкретной связи между устройствами, называется схемой, потому что это пропускная способность и сетевые ресурсы, выделенные для связи между одной парой устройств.

Основные преимущества сетей с коммутацией каналов включают в себя:

- Для коммутации пакетов устройствам не нужно читать заголовок или выполнять какую-либо сложную обработку. Это было чрезвычайно важно в первые дни работы сети, когда аппаратное обеспечение имело гораздо меньшее количество транзисторов и переключателей, скорость линии была ниже, а время обработки пакета в устройстве составляло большую часть общей задержки пакета через сеть.

- Контроллер знает доступную полосу пропускания и трафик, направляемый к периферийным устройствам по всей сети. Это делает его несколько простым, учитывая, что на самом деле имеется достаточная пропускная способность, для организации трафика для создания наиболее оптимальных путей через сеть.

Есть и недостатки, в том числе:

- Сложность контроллера значительно возрастает по мере того, как сеть и услуги, которые она предлагает, растут в масштабе. Нагрузка на контроллер может стать подавляющей, фактически вызывая перебои в работе сети.

- Пропускная способность на каждом канале используется не оптимально. На рис. 1-3 блоки времени (или ячейки), содержащие*, по существу являются потерянной полосой пропускания. Слоты назначаются определенной схеме заранее: слоты, используемые для трафика [A, E], не могут быть «заимствованы» для трафика [A, F], даже если A ничего не передает в сторону E.

- Время, необходимое для реагирования на изменения в топологии, может быть довольно длительным с точки зрения сети; локальное устройство должно обнаружить изменение, сообщить о нем контроллеру, и контроллер должен перенастроить каждое сетевое устройство вдоль пути каждого затронутого потока трафика.

Системы TDM внесли ряд идей в развитие сетей, используемых сегодня. В частности, системы TDM сформировали большую часть ранних дискуссий о разбиении данных на пакеты для передачи по сети и заложили основу для гораздо более поздней работы в области QoS и управления потоком. Одна довольно важная идея, которую эти ранние системы TDM завещали большему сетевому миру, - это network planes.

В частности, системы TDM делятся на три плоскости:

- Плоскость управления - это набор протоколов и процессов, которые формируют информацию, необходимую сетевым устройствам для пересылки трафика через сеть. В сетях с коммутацией каналов плоскость управления является полностью отдельной плоскостью; обычно существует отдельная сеть между контроллером и отдельными устройствами (хотя и не всегда, особенно в новых системах с коммутацией каналов).

- Плоскость данных (также известная как плоскость пересылки) - это путь информации через сеть. Это включает в себя декодирование сигнала, полученного в проводе, в кадры, обработку их и передачу их обратно в провод, закодированный в соответствии с физической транспортной системой.

- Плоскость управления ориентирована на управление сетевыми устройствами, включая мониторинг доступной памяти, мониторинг глубины очереди, а также мониторинг, когда устройство отбрасывает информацию, передаваемую по сети, и т. д. Часто бывает трудно различить уровни управления и плоскости управления в сети. Например, если устройство вручную сконфигурировано для пересылки трафика определенным образом, является ли это функцией плоскости управления (потому что устройство настраивается) или функцией плоскости управления (потому что это информация о том, как пересылать информацию)?

Коммутация пакетов

В начале-середине 1960-х годов коммутация пакетов находилась в состоянии «in the air». Много людей переосмысливали то, как сети были построены, и рассматривали альтернативы парадигме коммутации каналов. Paul Baran, работавший в RAND Corporation, предложил сеть с коммутацией пакетов в качестве решения для обеспечения живучести; примерно в то же время Donald Davies в Великобритании предложил такой же тип системы. Эти идеи попали в Lawrence Livermore Laboratory, что привело к созданию первой сети с коммутацией пакетов (названной Octopus), введенной в эксплуатацию в 1968 году. ARPANET, экспериментальная сеть с коммутацией пакетов, начала функционировать вскоре после этого, в 1970 году.

Существенное различие между коммутацией каналов и коммутацией пакетов заключается в роли отдельных сетевых устройств в передаче трафика, как показано на рис.3. На рисунке 3, A создает два блока данных. Каждый из них включает в себя заголовок, описывающий, как минимум, пункт назначения (представлен H в каждом блоке данных). Этот полный пакет информации - исходный блок данных и заголовок - называется пакетом. Заголовок также может описывать, что находится внутри пакета, и может включать любые специальные инструкции по обработке, которые устройства пересылки должны принимать при обработке пакета - их иногда называют метаданными или «данными о данных в пакете».

Есть два пакета, произведенных A: A1, предназначенный для E; и A2, предназначенный для F. B также отправляет два пакета: B1, предназначенный для F, и B2, предназначенный для E. Когда C получает эти пакеты, он считывает небольшую часть заголовка пакета, часто называемого полем, чтобы определить место назначения. Затем C обращается к локальной таблице, чтобы определить, по какому исходящему интерфейсу должен быть передан пакет. D делает то же самое, перенаправляя пакет из правильного интерфейса к месту назначения.

Этот способ пересылки трафика называется переадресацией по частям, поскольку каждое устройство в сети принимает совершенно независимое решение о том, куда пересылать каждый отдельный пакет. Локальная таблица, к которой обращается каждое устройство, называется таблицей пересылки; обычно это не одна таблица, а множество таблиц, потенциально включающих в себя базу информации маршрутизации (RIB) и базу информации пересылки (FIB).

В оригинальных системах с коммутацией каналов плоскость управления полностью отделена от пересылки пакетов по сети. С переходом от коммутации каналов к коммутации пакетов произошел соответствующий переход от решений централизованного контроллера к распределенному протоколу, работающему в самой сети. В последнем случае каждый узел способен принимать свои собственные решения о пересылке локально. Каждое устройство в сети запускает распределенный протокол, чтобы получить информацию, необходимую для построения этих локальных таблиц. Эта модель называется распределенной плоскостью управления; таким образом, идея плоскости управления была просто перенесена из одной модели в другую, хотя на самом деле они не означают одно и то же.

Сети с коммутацией пакетов могут использовать централизованную плоскость управления, а сети с коммутацией каналов могут использовать распределенные плоскости управления. В то время, когда сети с коммутацией пакетов были впервые спроектированы и развернуты, однако они обычно использовали распределенные плоскости управления. Software-Defined Networks (SDN) вернули концепцию централизованных плоскостей управления в мир сетей с коммутацией пакетов.

Первым преимуществом сети с коммутацией пакетов над сетью с коммутацией каналов является парадигма пересылки hop-by-hop. Поскольку каждое устройство может принимать полностью независимое решение о пересылке, пакеты могут динамически пересылаться в зависимости от изменений в топологии сети, что устраняет необходимость связываться с контроллером и ждать решения. Пока существует как минимум два пути между источником и пунктом назначения (сеть имеет два подключения), пакеты, переданные в сеть источником, в конечном итоге будут переданы в пункт назначения.

Вторым преимуществом сети с коммутацией пакетов по сравнению с сетью с коммутацией каналов является то, как сеть с коммутацией пакетов использует пропускную способность. В сети с коммутацией каналов, если конкретная схема (действительно временной интервал в приведенном примере TDM) не используется, то слот просто тратится впустую. При переадресации hop-by-hop каждое устройство может наилучшим образом использовать пропускную способность, доступную на каждом исходящем канале, чтобы нести необходимую нагрузку трафика. Хотя это локально сложнее, это проще глобально, и это позволяет лучше использовать сетевые ресурсы.

Основным недостатком сетей с коммутацией пакетов является дополнительная сложность, особенно в процессе пересылки. Каждое устройство должно быть в состоянии прочитать заголовок пакета, найти пункт назначения в таблице, а затем переслать информацию на основе результатов поиска в таблице. В раннем аппаратном обеспечении это были сложные, трудоемкие задачи; коммутация каналов была обычно быстрее, чем коммутация пакетов. Поскольку со временем аппаратное обеспечение усовершенствовалось, то скорость переключения пакета переменной длины, как правило, достаточно близка к скорости переключения пакета фиксированной длины, так что между пакетной коммутацией и коммутацией каналов небольшая разница.

Управление потоками в сетях с коммутацией пакетов

Протокол управления передачей (TCP) обеспечивает управление потоком для сетей с коммутацией пакетов на основе Интернет-протокола (IP). Этот протокол был впервые указан в 1973 году Vint Cerf и Bob Kahn.

Читайте также: