С чем можно перепутать туберкулез легких на снимке компьютерной томографии

Обновлено: 28.06.2024

Информацию из данного раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. В случае боли или иного обострения заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий врач. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обращаться к Вашему лечащему врачу.

Туберкулез легких: причины появления, симптомы, диагностика и способы лечения.

Определение

Туберкулез – инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Его возбудителем является бактерия Mycobacterium tuberculosis. Заразиться может каждый, но особенно восприимчивы к туберкулезу дети ввиду недостаточно сформированного иммунитета.

Заболевание излечимо, но лечение занимает длительное время. Огромное значение имеет ранняя диагностика туберкулеза - чем скорее он будет выявлен, тем меньше осложнений вызовет. Причины появления туберкулезаТуберкулез передается воздушно-капельным и воздушно-пылевым путями. Микобактерии находятся в мельчайших каплях, которые больной туберкулезом выделяет при разговоре, кашле, чихании и т.д. Количество людей, инфицированных бактериями туберкулеза, составляет примерно 25–30%. Но заболевает только каждый десятый из них. Выделяет микобактерии не каждый больной туберкулезом, а только тот, у кого происходит распад легочной ткани и бактериовыделение (в просторечии – открытая форма туберкулеза). Получить дозу микобактерий можно, даже не контактируя непосредственно с больным человеком, так как они способны оседать на частичках пыли и оставаться на ней при благоприятных условиях до 18 дней. Большую роль в распространении туберкулеза играет отказ от детской вакцинации.

Дети чрезвычайно восприимчивы к инфекциям, а отсутствие прививок приводит к тому, что, встретив туберкулезную палочку, организм не распознает ее как чужеродный агент и не выделяет антитела для борьбы с инфекцией, а вместо этого дает бактериям возможность беспрепятственно проникнуть в легкие.

Среди взрослого населения в группу риска по заражению туберкулезом входят:

- пожилые люди,

- лица, страдающие хроническими заболеваниями (такими, как сахарный диабет, аутоиммунные заболевания),

- люди с онкологическими заболеваниями,

- люди, принимающие иммуносупрессивные препараты,

- пациенты, перенесшие тяжелые операции,

- курильщики.

- Первичный туберкулезный комплекс. Возникает при первичном заражении туберкулезом и встречается, как правило, среди детей. Протекает без выраженных симптомов, рентгенологически напоминает пневмонию, поэтому диагностика затруднена, не заразен. Небольшой очаг в большинстве случаев закрывается капсулой, и болезнь дальше не развивается.

- Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов. Характеризуется распространением туберкулезных очагов в обоих легких и поражением лимфоузлов.

- Диссеминированный туберкулез легких. По всей поверхности легких образуются крошечные воспалительные бугорки. Может быть острым или хроническим, протекает тяжело (с лихорадкой, интоксикацией) и волнообразно.

- Очаговый туберкулез легких. В легком образуется от одного до нескольких воспалительных очагов не более 1 см в диаметре. Может протекать бессимптомно или с невысокой температурой, недомоганием.

- Инфильтративный туберкулез легких. Является одним из осложнений очагового туберкулеза. Протекает тяжело, с длительной лихорадкой, потерей веса, кашлем, может наблюдаться кровохарканье.

- Казеозная пневмония. Тяжелая форма легочного туберкулеза, развивается остро, с тяжелой интоксикацией, лихорадкой. Характеризуется массивным воспалением и затем распадом легочной ткани с образованием полостей в легком. Чаще всего возникает у больных с ослабленным иммунитетом.

- Туберкулема легких. В ткани легкого образуется инкапсулированный очаг более 1 см в диаметре, внутри которого происходит распад легочной ткани.

- Кавернозный туберкулез легких. Тяжелая форма туберкулеза, при которой происходит деструкция легочной ткани и образуются большие каверны (полости) в легком. Возникает как осложнение других форм туберкулеза.

- Фиброзно-кавернозный туберкулез легких. Является завершающим этапом кавернозного туберкулеза, когда окончательно формируется полость в легком.

- Цирротический туберкулез легких. Последняя стадия туберкулеза легких, характеризуется замещением легочной ткани на рубцовую. Встречается в 0,1-8% случаев, в основном у нелеченых или неправильно леченых пациентов. Для формирования данной формы требуются годы болезни.

- Туберкулезный плеврит. Воспалительный процесс поражает оболочку легких – плевру. Может развиться как осложнение туберкулеза легких или как самостоятельное заболевание, особенно у молодых людей.

- Туберкулез бронхов, трахеи, верхних дыхательных путей.

- Туберкулез органов дыхания, комбинированный с профессиональными пылевыми заболеваниями легких.

- с выделением микобактерий туберкулеза (МБТ+);

- без выделения микобактерий туберкулеза (МБТ–).

- Выраженная слабость, утомляемость, хроническая усталость.

- Бессонница, ночные кошмары.

- Снижение аппетита и потеря массы тела.

- Ночная потливость (она может быть настолько сильной, что больному приходится менять постельное белье).

- Повышение температуры тела, в основном до субфебрильных значений, то есть не выше 37,5°С. Температура держится постоянно и сопровождается ознобом.

- Кашель. Сначала больных беспокоит сухой кашель, но по мере прогрессирования заболевания появляется мокрота.

- Кровохарканье. Характерно для более поздних стадий туберкулеза.

- Боль в грудной клетке. Возникающая при кашле боль свидетельствует о вовлечении плевры в патологический процесс.

- Сильная одышка.

-

Клинический анализ крови с развернутой лейкоцитарной формулой (с целью выявления воспалительного процесса).

Синонимы: Общий анализ крови, ОАК. Full blood count, FBC, Complete blood count (CBC) with differential white blood cell count (CBC with diff), Hemogram. Краткое описание исследования Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ См. также: Общий анализ – см. тест № 5, Лейкоцит.

Синонимы: Общий белок сыворотки крови; Общий сывороточный белок. Total Protein; Serum Тotal Protein; Total Serum Protein; TProt; ТР. Краткая характеристика определяемого вещества Общий белок Сыворотка крови (плазма крови, лишенная фибриногена) содержит множество белков, выполняющих разнообразны.

Тест предназначен для скрининговой оценки состава и количественного соотношения фракций белка сыворотки крови методом электрофореза. Синонимы: Электрофорез белков сыворотки. SPEP. Краткая характеристика белковых фракций сыворотки крови Общий белок сыворотки крови состоит из смеси белков с ра.

С-реактивный белок – белок острой фазы, чувствительный индикатор повреждения тканей при воспалении, некрозе, травме. Синонимы: Анализ крови на СРБ; С-реактивный белок сыворотки крови. C-reactive Protein (CRP), quantitative; C-reactive protein test; CRP test. Краткое описание опред.

Аланинаминотрансфераза − внутриклеточный фермент, участвующий в метаболизме аминокислот. Тест используют в диагностике поражений печени, сердечной и скелетных мышц. Синонимы: Глутамат-пируват-трансаминаза; Глутамат-пируват-трансаминаза в сыворотке; СГПТ. Alanine aminotransferase; S.

Синонимы: Глутамино-щавелевоуксусная трансаминаза; Глутамат-оксалоацетат-трансаминаза сыворотки крови (СГОТ); L-аспартат 2-оксоглутарат аминотрансфераза; ГЩТ. Aspartateaminotransferase; Serum Glutamicoxaloacetic Transaminase; SGOT; GOT. Краткая характеристика определяемого вещества АсАТ .

Синонимы: Анализ крови на ЛДГ; Лактатдегидрогеназа; L-лактат; НАД+Оксидоредуктаза; Дегидрогеназа молочной кислоты. Lactate dehydrogenase, Total; Lactic dehydrogenase; LDH; LD. Краткая характеристика определяемого вещества Лактатдегидрогеназа ЛДГ – цитоплазматический цинкс.

Синонимы: Анализ крови на креатинин; Сывороточный креатинин; Креатинин сыворотки, оценка СКФ. Сreat; Сre; Blood Creatinine; Serum Creatinine; Serum Creat. Краткая характеристика определяемого вещества Креатинин Креатинин – низкомолекулярное азотсодержащее вещество, продукт метаболизма креа.

Синонимы: Анализ крови на электррлиты; Электролиты в сыворотке крови. Electrolyte Panel; Serum electrolyte test; Sodium, Potassium, Chloride; Na/K/Cl. Краткая характеристика определяемых веществ (Калий, Натрий, Хлор) Калий (К+) Основной внутриклеточный катион. Калий учас.

Общий кальций – основной компонент костной ткани и важнейший биогенный элемент, обладающий важными структурными, метаболическими и регуляторными функциями в организме. Синонимы: Анализ крови на общий кальций; Общий кальций в сыворотке. Total blood calcium; Total calcium; Blood .

Определение ДНК возбудителей туберкулеза: комплекса микобактерий: M. tuberculosis, M. bovis, M. bovis BCG, M. microti, M. africanum в мокроте, смывах с бронхов, лаважной жидкости методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с детекцией в режиме «реального времени. Туберкулёз (от лат. tubercul.

Рентгенологическое исследование структуры легких с целью диагностики различных патологий.

Исследование, позволяющее получить данные о состоянии органов грудной клетки и средостения.

Диагностический тест с постановкой внутрикожной пробы для всех возрастных групп с целью диагностики туберкулезной инфекции.

Туберкулез – инфекционное хроническое заболевание, вызываемое микобактериями туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex). Активный туберкулез развивается приблизительно у 10% людей, инфицированных M. tuberculosis. В остальных случаях благодаря иммунной системе происходит элиминация возбуд.

Лечение туберкулеза легких

Успех лечения во многом зависит от ранней диагностики заболевания. Терапия туберкулеза длительная и составляет от 4 месяцев до нескольких лет.

Самостоятельное прекращение приема лекарств, пропуск или уменьшение дозировки могут вызвать резистентность, то есть устойчивость микобактерий к антибиотикам.Во время лечения необходимо отказаться от курения и употребления алкоголя.

Терапия туберкулеза подразумевает комбинацию нескольких антибактериальных препаратов. В основном все лекарства принимают в таблетированной форме, однако в начале заболевания или при тяжелом течении требуется их внутривенное введение.

Лечение туберкулеза осуществляется как дома, так и в специализированном стационаре. Госпитализация показана при первичном обнаружении туберкулеза, для лечения тяжелых форм туберкулеза и для хирургического лечения туберкулеза легких.

Во время терапии туберкулеза очень важно полноценно питаться, получая с пищей необходимое количество калорий, витаминов и питательных веществ.Калорийность пищи должна быть на 10% выше, чем при обычном образе жизни. Молочные продукты, нежирное мясо, рыба, орехи богаты белком, который необходим для укрепления иммунитета. Обязательно нужно включать в меню овощи, зелень, цельнозерновые продукты. Следует избегать фастфуда, жирной, копченой пищи, сахара и сладких газированных напитков.

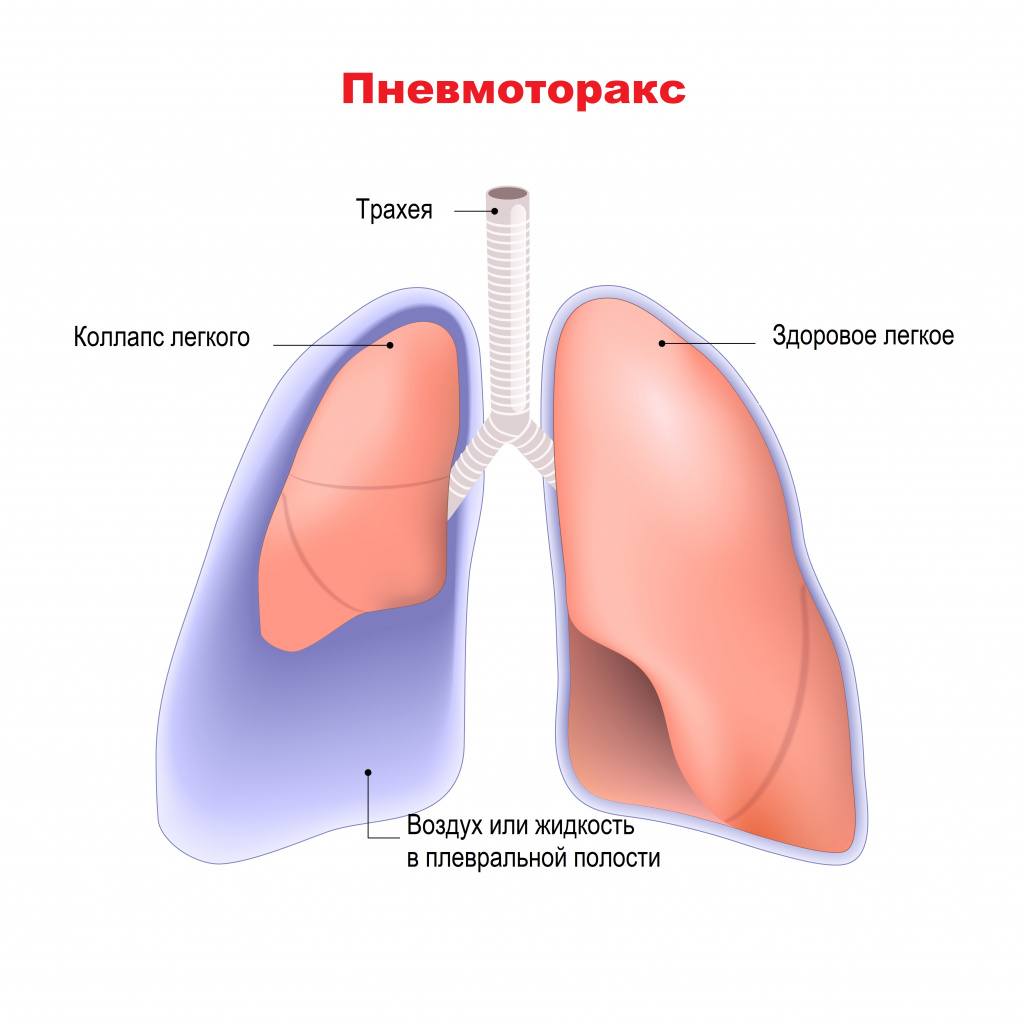

К неспецифическим осложнениям, характерным для многих легочных заболеваний, врачи относят кровохарканье, легочное кровотечение, спонтанный пневмоторакс. Спонтанный пневмоторакс – это попадание воздуха в плевральную полость вследствие повреждения ткани легкого. Наличие воздуха в плевральной полости сдавливает легкие и мешает нормальному процессу дыхания. Описаны случаи, когда к пневмотораксу приводит образование бронхоплевральных свищей.

К редким, но грозным осложнениям относятся: ателектаз (спадение части легкого, которая перестает участвовать в газообмене и процессе дыхания), абсцесс легкого (образование гнойника в ткани легкого), амилоидоз внутренних органов (в результате длительного воспалительного процесса происходит нарушение белкового обмена, в органах начинает откладываться белок-амилоид, вследствие чего нарушается их нормальная работа), хроническая легочная недостаточность.

К специфическим осложнениям, характерным для туберкулеза легких, относятся: туберкулез бронхов, трахеи, гортани, корня языка; туберкулезный плеврит; туберкулезная эмпиема – скопление гноя в плевральной полости.

Профилактика туберкулеза легких

К специфической профилактике относится вакцинация.

Вакцину вводят внутрикожно, после чего формируется местный туберкулезный процесс, неопасный для общего здоровья. Впоследствии организм вырабатывает специфический иммунитет против микобактерий. Это значит, что привитой ребенок с хорошим поствакцинальным иммунитетом при встрече с микобактериями либо не инфицируется, либо переносит инфекцию в легкой форме.

Иммунитет, приобретенный после прививки БЦЖ, сохраняется в среднем 5 лет. Повторные вакцинации проводят в 7 и 14 лет.

Профилактика туберкулеза у взрослых включает ежегодную диспансеризацию с выполнением флюорографии легких.

- Карачунский М.А. Дифференциальная диагностика туберкулеза легких // Пульмонология и аллергология. – Т.1. – 2005. С. 6–9.

- Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению туберкулеза органов дыхания. Российское общество фтизиатров. – 2014. – С. 43.

ВАЖНО!

Информацию из данного раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. В случае боли или иного обострения заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий врач. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обращаться к Вашему лечащему врачу.

Туберкулез — это инфекционное заболевание, поражающее легкие (преимущественно) и другие внутренние органы: средостение, желудок, мышцы. Основной причиной развития туберкулеза является низкий иммунный статус, при котором микобактериальная инфекция (палочка Коха) способна вызвать обширный инфильтративно-воспалительный процесс.

Туберкулез передается воздушно-капельным путем и считается потенциально летальным заболеванием. До XX века болезнь была неизлечима, а диагностировать ее (до изобретения рентгена) могли только на поздней стадии по внешним признакам — кашлю с кровью, пожелтению кожных покровов, визуальной деформации костей и лимфоузлов (формированию бугорков). Сегодня диагностика туберкулеза на ранних стадиях с выявлением любых изменений легочной ткани и осложнений (в том числе фиброзно-кавернозного процесса) возможна на КТ.

Интересный факт: итальянка Симонетта Веспуччи, изображенная на картинах Сандро Боттичелли «Портрет молодой женщины», «Весна» и «Рождение Венеры» умерла в возрасте 23 лет от туберкулеза. На картине «Рождение Венеры» видно, что у натурщицы опущено левое плечо — так бывает при туберкулезном поражении плечевого пояса.

Сегодня туберкулез поддается успешному лечению. В медицине сложилась отдельная специалность фтизиатрия (в пер. с греч. «лечение чахотки»). Фтизиатр — это врач, который лечит туберкулез. В некоторых странах существует специальность «фтизиохирургия» (хирургическое лечение туберкулеза). В России и на постсоветском пространстве хирургическим лечением туберкулеза занимаются специалисты разных специальностей: торакальные хирурги (туберкулез легких), ортопеды (костно-суставной туберкулез), гинекологи и урологи (туберкулез органов мочеполовой системы). Важным условием является наличие смежной специализации в области фтизиатрии. Туберкулез — серьезное заболевание, которое требует прецизионной диагностики и особого лечения.

В этой статье мы расскажем о причинах, видах и симптомах туберкулеза, рассмотрим характерную КТ-картину заболевания.

Туберкулез: причины и этиология заболевания

Туберкулез — инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое различными микобактериями из группы Mycobacterium tuberculosis complex (палочки Коха). Инфицированность этими бактериями довольно широко распространена, особенно среди жителей мегаполисов: палочки Коха могут жить в уличной и домашней пыли до 1 года, а в тепле, при высокой влажности и без света — более 5 лет. Носителем микобактерий теоретически может быть практически каждый человек, однако в норме иммунитет человека в состоянии подавить инфекцию. Болезнь развивается при низком иммунном статусе. Люди являются основным носителем туберкулезных бактерий, а внутренние органы, и особенно легкие, — благоприятной средой.

Сегодня лишь 5-10% инфицированных заболевают туберкулезом в течение жизни. Риск возрастает в том случае, если у больного в анамнезе есть:

- Сахарный диабет;

- Язвенная болезнь желудка;

- ВИЧ-инфекция.

Туберкулезом чаще всего заболевают курящие и пьющие люди, дети и подростки. Также болезнь развивается в тяжелых социальных условиях, при переработках, стрессе, безработице.

Микроскопические капли жидкости с палочками Коха могут находиться и циркулировать с воздухом в помещении. В этой связи заболевание легко переносится воздушно-капельным путем. Особенно заразны больные с туберкулезными кавернами в легких, поскольку вирусная нагрузка на организм таких пациентов особенно велика. Но заразность туберкулеза также варьируется в зависимости от конкретного вида возбудителя (наиболее опасными считаются некоторые штаммы M. tuberculosis) и стадии инфекции.

Врачи выделяют три стадии туберкулеза:

- Первичная;

- Латентная;

- Активная.

Туберкулез не передается на первичной стадии. Палочки вида M. tuberculosis провоцируют развитие туберкулеза, протекающего преимущественно в латентной стадии — без острых и ярко выраженных симптомов. Иногда на второй стадии у больного возникают кашель, субфебрильная температура, лихорадка. Однако заразность туберкулеза быстро снижается в течение 14 дней с момента начала эффективного лечения.

Иммунная система организма человека только спустя 3 недели после инфицирования и активного размножения микобактерий начинает подавлять их рост. Происходит это прежде, чем проявляются клинические симптомы заболевания. Однако в это время в легких формируются гранулемы с казеозными и некротическими очагами. В такой форме туберкулез может жить в организме человека годами.

Согласно мнению экспертов ВОЗ, в среднем каждый невылеченный пациент может заразить от 10 до 15 человек в течение

Симптомы туберкулеза

К наиболее распространенным симптомам туберкулеза, если болезнь протекает не бессимптомно, относятся:

- Кашель;

- Температура (>37 градусов);

- Потеря веса;

- Лихорадка, ночной пот.

Диагностировать туберкулез самостоятельно невозможно, как и догадаться о заражении микобактериями. Обычно пациенты жалуются на «в целом плохое самочувствие».

Кашель при туберкулезе – регулярный, наиболее интенсивный утром после пробуждения, непродуктивный, с желтой или зеленой мокротой. На более поздней стадии кашель усиливается, становится продуктивным, в нем появляются примеси крови (но только при кавернозном туберкулезе из-за гранулематозного повреждения сосудов или присоединившейся грибковой инфекции).

Диагностика туберкулеза возможна по результатам рентгенографического обследования, цианобактериальных мазков, кожной пробы. Прецизионная диагностика туберкулезных поражений легочной ткани (локализация, плотность инфильтратов) возможна только на компьютерной томографии.

Виды туберкулеза легких: КТ-картина

КТ легких не показывает конкретного возбудителя туберкулезной инфекции из класса микобактерий, однако показывает изменения в легких которые не видны на обычном рентгене или флюорографии из-за сравнительно низкой разрешающей способности последних, неполного обзора, эффекта наложения теней, который искажает результаты диагностики.

По специфической КТ-картине рентгенологи определяют следующие виды туберкулеза:

- Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов (синдром инфильтрации корня легкого и синдром полициклически измененного корня легкого) — бактериальное поражение лимфатических узлов грудной клетки и средостения, поражение легких при этом отсутствует.

- Милиарный туберкулез (синдром милиарной диссеминации) — характеризуется наличием множественных просовидных бугорков в легких, расположенных сравнительно равномерно.

- Диссеминированный туберкулез легких —множественные очаги туберкулеза в обоих легких имеют разную величину и расположены диффузно.

- Очаговый туберкулез —характеризуется наличием одиночных или множественных очагов до 1 см в диаметре. Если очагов несколько, то расположены они в одном месте.

- Инфильтративный туберкулез легких —характеризуется наличием бронхо-пневмонического воспаления, формирования участка инфильтрации легочной ткани, более 1 см в диаметре.

- Кавернозный туберкулез легких —характеризуется формированием полости деструкции, распада легочной ткани в следствии запущенного инфекционного процесса, так называемой каверны круглой или овальной формы.

- Фиброзно-кавернозный туберкулез —наряду с кавернами в легких присутствуют признаки фиброза, который является агрессивной ответной реакцией организма на воспаление и деформирует матрикс легкого в легких формируются туберкулезные рубцы).

Заболевание может протекать в острой или хронической форме.

Первичный туберкулезный комплекс (ранняя стадия заболевания) характеризуется наличием очага или их группы в легких, увеличением лимфоузлов. На КТ с одной или, чаще всего с обеих сторон в долях легких визуализируются уплотнения – сравнительно более светлого цвета, чем вся легочная паренхима, имеют специфическую, отличную от легочного матрикса, сосудов и бронхов форму.

Ежегодная профилактическая флюорография — быстрое, доступное и, безусловно, полезное обследование. Но данный рентгенографический метод, изобретенный в первой половине XX века с наибольшей вероятностью покажет туберкулез «в общем» и на более поздних стадиях. Поэтому более предпочтительным методом диагностики туберкулеза сегодня считается скрининговая низкодозная КТ легких (МСКТ легких).

Преимущества КТ перед другими рентгенологическими методами обследования:

- Показывает изображение аксиальной плоскости, позволяет воссоздать детализированную аутентичную 3D-модель легких больного, что недоступно при флюорографии и рентгене;

- Позволяет достоверно оценить плотность, размер, форму инфильтратов; определить объем туберкулезного поражения легких;

- Расширяет возможности внутривенного контрастирования для оценки мягких тканей, грудных артерий, лимфоузлов;

- Есть возможность денситометрической обработки изображения.

Текст подготовил

Котов Максим Анатольевич, главный врач центра КТ «Ами», кандидат медицинских наук, доцент. Стаж 19 лет

- Котов М.А. Опыт применения компьютерной томографии в диагностике заболеваний органов дыхания у детей / Материалы X Невского радиологического Форума (НРФ-2018). – СПб., 2018, Лучевая диагностика и терапия. 2018. № 1 (9). — С. 149.

- Панов А.А. Пневмония: классификация, этиология, клиника, диагностика, лечение, 2020.

- Бова А.А. Пневмонии: этиология, патогенез, клиника, диагностика, 2016.

- Chl Hong, M.M Aung , K. Kanagasabai , C.A. Lim , S. Liang , K.S Tan. The association between oral health status and respiratory pathogen colonization with pneumonia risk in institutionalized adults, 2018.

- Yang-Pei Chang, Chih-Jen Yang, Kai-Fang Hu, A-Ching Chao, Yu-Han Chang, Kun-Pin Hsieh, Jui-Hsiu Tsai, Pei-Shan Ho, Shen-Yang Lim. Risk factors for pneumonia among patients with Parkinson's disease: a Taiwan nationwide population-based study, 2016.

- Клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике тяжелой внебольничной пневмонии у взрослых. Министерство здравоохранения РФ, 2019.

Оператор обрабатывает входящие заявки с 8:00 до 22:00 Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Если вы оставили ее с 8:00 до 22:00, мы перезвоним вам для уточнения деталей в течение 15 минут.

К сожалению, в современном обществе стремительно увеличивается число случаев заболевания туберкулёзом. Это объясняется воздействием множества факторов: одни люди находятся в социальной группе риска, у других этот недуг возникает в результате осложнения профессиональных заболеваний, третьи же запускают туберкулёз, путая его с пневмонией или бронхитом. Наиболее надежным способом диагностики этого опасного недуга является рентген. Каждый человек должен знать о том, как отличить туберкулёз от пневмонии. Успешность излечения от этого заболевания напрямую зависит от своевременного его выявления.

Факторами, которые могут привести к развитию пневмонии, являются переохлаждение, бронхит, грипп и прочие вирусные инфекции, а также ослабление иммунитета в результате воздействия лучевой или химиотерапии. Пневмония начинается остро и развивается быстро, при этом больной ощущает вялость, у него то повышается, то резко падает температура, что приводит к потливости. При пневмонии большинство пациентов жалуются на одышку и боль в груди, кашель с мокротой.

Туберкулёз же развивается постепенно и нередко становится следствием нахождения пациента среди других заболевших. Человек может страдать от кашля с мокротой и кровохарканья на протяжении 3-4 месяцев, быстро теряет вес, ощущает слабость и часто потеет по ночам. Щёки больного туберкулёзом нередко покрываются странным румянцем, а в глазах появляется нездоровый блеск. Температура при этом держится на субфебрильном уровне. Однако в некоторых случаях туберкулёз также может начинаться остро, проявляясь сильным кашлем и лихорадкой. В этом случае очень важно провести качественное медицинское обследование, чтобы отличить его от воспаления лёгких.

Обычно при туберкулёзе на рентгене видны достаточно обширные поражения лёгких, а вот при пневмонии изменения тканей являются умеренными.

Телефоны горячей линии

По вопросам качества оказания медицинской помощи в учреждениях здравоохранения Сахалинской области обращайтесь по телефону 1-300, звонок бесплатный.

осле открытия В.К. Рентгеном X лучей свыше 70 лет практически единственным лучевым методом выявления и диагностики туберкулеза был рентгенологический. 3 поколения фтизиатров, рентгенологов и морфологов тщательнейшим образом изучали клиникорентгенологическую картину и проводили рентгеноморфологические параллели при туберкулезе различных органов и систем [1, 2,5–10, 13].

При распространенных формах туберкулеза легких, таких, как очаговый, инфильтративный, туберкулез внутригрудных лимфатических узлов (ВГЛУ) в фазе инфильтрации у детей, фибрознокавернозный туберкулез в 15–20% случаев по одной рентгенограмме органов грудной полости в 100% удается диагностировать заболевание без уточняющей линейной томографии даже при отсутствии микобактерий туберкулеза в мокроте.

Несколько случаев из нашей клинической практики прекрасно это иллюстрируют (рис. 1–4).

Активное внедрение в клиническую практику (70-80 годы прошлого века )КТ(компьютерной томографии) и УЗД(ултрозвуковой диагностики) и МРТ и современной радионуклидной лучевой диагностики ,вывело лучевую диагностику на качественно новый этап .

Таким образом, была создана новая диагностическая специальность “лучевая диагностика”. Это сделано, несмотря на то что не все новые технологии базировались на использовании рентгеновского излучения. К одному знаменателю сводились не разная природа рентгеновского излучения или ультразвука, а медицинское изображение на экране дисплея.

По определению ВОЗ под медицинским изображением понимается совокупность образов внутренних органов, получаемых путем использования электромагнитных волн или других упругих колебаний. Получение этого изображения достигается наиболее распространенными методами исследования -рентгенологическими,радионуклидными, ультразвуковыми, магнитнорезонансными, термографическими.

Все эти средства интроскопии сегодня во многих лечебных учреждениях России (НИИ ФП ММА им. И.М. Сеченова не исключение) на равных объединены под эгидой лучевой диагностики, так как всем этим средствам присуще общее методическое начало. Соответственно, врач, имеющий хорошую базовую подготовку по радиологии, несомненно, эффективно будет владеть всем комплексом диагностических технологий. Процесс же дробления специальностей в области диагностической радиологии может привести к организационной разобщенности, из-за которой страдает комплексный рациональный подход к использованию всех средств лучевой диагностики в целом. Клиницисты сегодня должны это хорошо понимать, ибо совсем не обязательно для постановки диагноза использовать весь имеющийся в лечебном учреждении арсенал очень дорогих технологий, и прерогатива определения кратчайшего пути для достижения цели находится в компетенции представителей лучевой диагностики.

Например, без проблем при традиционной (цифровой или обычной) рентгенографии диагностируется осумкованный плеврит. КТ при этом лишь дублирует информацию, уже полученную с помощью рентгенологического и ультразвукового методов.

Клиникорентгенологические данные пациента позволяют в этом убедиться (рис. 5 а–в). В проведенном наблюдении для диагноза осумкованного плеврита вполне было бы достаточно традиционного рентгенологического исследования, дополненного методом УЗД. УЗИ позволяет получить важную информацию для выявления и дифференциальной диагностики субплеврально расположенных округлых образований легких, определить наличие жидкости в плевральной полости, контролировать формирование фиброторакса после пневмонэктомии.

УЗД практически является первым и последним этапом в диагностике специфических изменений в паренхиматозных органах (печень, почки, селезенка), поверхностных и мезентериальных лимфатических узлах, в выявлении туберкулезного перикардита, эндокардита и миокардита. На рис. 6 (а, б) приведены УЗ и КТ данные туберкулезной каверны почки, где представлена ультразвуковая семиотика каверны – плотные, утолщенные с неровными внутренними контурами стенки и жидкое неоднородное содержимое с гиперэхогенными включениями.

Содержимое каверны лучше визуализируется при УЗИ (рис. 7 – перикардит, рис. 8 – туберкулез лимфатических узлов брюшной полости).

Однако в диагностике бронхоплеврального свища при эмпиеме плевры значение КТ трудно переоценить (рис. 9 а, б).

Не утратила своего значения и классическая, где то уже подзабытая бронхография (рис. 10). Особый интерес представляет исследование лучевым методом функции плевральных листков у больных плевритом и эмпиемой плевры. Если при экссудативном плеврите радиоактивный препарат (техневит), введенный в плевральную полость, через 30 мин появится в крови, взятой из локтевой вены, значит, барьерная функция плевры сохранена и больного можно еще лечить консервативно, если нет – есть все основания передавать его хирургам.

Рентгенологическая диагностика туберкулеза органов дыхания у детей остается одним из сложных разделов фтизиатрии. Сложности обусловлены “рентгенонегативными” вариантами основных форм первичного туберкулеза и использованием в качестве симптомов внутригрудных аденопатий косвенных рентгенологических признаков.

Это касается, в основном, “малых” вариантов, составляющих большинство у клинического контингента детей.

Остаются актуальными проблемы инфицированных микобактериями туберкулеза (МБТ) детей с риском заболевания туберкулезом и раннего туберкулезного поражения, протекающего в виде скрытой туберкулезной инфекции.

Применение в клинике туберкулеза у детей таких методов, как КТ, показывает, что с использованием плоскостной рентгенографии диагностика туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов (ТВГЛУ) приводит к значительным диагностическим ошибкам. Гипердиагностика ТВГЛУ отмечается в 66–70% случаев, преимущественно при обследовании детей с “малыми” вариантами, диагностируемыми по косвенным рентгенологическим признакам. Ошибки предварительных клинических диагнозов являются результатом субъективной оценки рентгенологической картины структур корней легких, динамической не резкости сосудов, вилочковой железы, неверной трактовки аномальных сосудистых структур корней легких, нетуберкулезных поражений в виде опухолей и кист средостения, опухолей плевры.

Еще одной причиной гипердиагностики у инфицированных МБТ детей с малой формой ТВГЛУ является единичный кальцинат в области аортального окна, расцениваемый при плоскостной рентгенографии как кальцинированный лимфатический узел артериального (боталлова) протока. При КТ кальцинат представлен обызвествлением артериальной связки –образованием полосковидной или неправильной формы, расположенным между нисходящей аортой и легочной артерией (рис. 11 а, б).

При ТВГЛУ, диагностируемом при плоскостной рентгенографии, во всех случаях при КТ получают дополнительные сведения, уточняющие распространенность и фазу процесса(инфильтрация, казефикация, уплотнение,кальцинация, перинодулярная инфильтрация).

У детей из группы с повышенным риском заболевания туберкулезом недовыявление ТВГЛУ при плоскостной рентгенографии наблюдается в 60–65% случаев. Вклад КТ в анализ пораженных лимфатических узлов заключается в выявлении лимфатических узлов всех групп, их точной локализации и величины. КТ позволяет характеризовать лимфатические узлы на основе их плотности, а также идентифицировать как гомогенные, некротические, обызвествленные. При КТ визуализируются ВГЛУ малой плотности с минимальным размером 3 мм, кальцинированные –1 мм. При ТВГЛУ чаще поражаются паравазальная, ретрокавальная и трахеобронхиальная группы лимфатических узлов.

По данным КТ при ТВГЛУ измененные лимфатические узлы могут определяться в одной группе или в нескольких, вплоть до 13 групп узлов. Величина отдельных узлов составляет от 1 до 18 мм, конгломератов лимфатических узлов – до 40 мм. У большинства детей величина пораженных лимфатических узлов составляет от 4 до 10 мм.

При КТ дифференциация между нормальными узлами и аденопатиями мягкотканной плотности проводится по множественности лимфатических узлов в одной группе, поражению нескольких групп, аномалиям структуры узлов и перинодулярной ткани. КТ является абсолютным показанием при диагностике внутригрудной аденопатии.

Объективная оценка аденопатии при КТ позволяет характеризовать варианты ТВГЛУ по величине и макроструктуре узлов:– выраженная аденопатия – величина узлов более 10 мм или множественные конгломераты мелких (менее 10 мм) лимфатических узлов. Узлы свежие инфильтративные, казефицированные (рис. 12);

– маловыраженная аденопатия – величина узлов от 5 до 10 мм. Узлы свежие инфильтративные или с очагами казеоза разной плотности (рис. 13);

– микрополиаденопатия (МПА) – величина узлов менее 5 мм, то есть в пределах нормальных величин, конгломераты и множественность групп. Узлы мягкотканные, однородные с точечными очагами уплотненного или кальцинированного казеоза и полностью кальцинированные (рис. 14).

Выраженная малая аденопатия и МПА представляют активный туберкулезный процесс.МПА в виде мелких множественных мягкотканных однородных лимфатических узлов в одной группе или в нескольких группах рассматривается как объективное отражение скрыто протекающей туберкулезной инфекции (рис. 15).

При неэффективной химиопрофилактике возможен переход МПА в ТВГЛУ.Выявление при КТ микрополиаденопатии способствует ранней диагностике туберкулеза у детей и проведению адекватной химиотерапии.

Большие трудности возникают при диагностике диссеминированного туберкулеза легких. Увеличилось число больных с интерстициальным вариантом диссеминированного туберкулеза (ИДТ), составляющим при КТ значительную долю диссеминированного туберкулеза (29%). Интерстициальный вариант диссеминированного туберкулеза наиболее труден для диагностики.

Большинство пациентов направляются на обследование с “диссеминацией неясного генеза”, саркоидозом, раковым лимфангоитом,двусторонней пневмонией.

Диссеминированный туберкулез лимфогенногематогенного происхождения морфологически характеризуется разной степени поражением паренхимы и интерстициальной ткани.

Для ИДТ характерна различная структурная перестройка интерстициального компонента. Основными КТмаркерами ИДТ является двустороннее диффузное интерстициальное поражение легких с макроструктурой ретикулярного или ретикулярнонодулярного характера. Уровень поражений характеризуется инфильтрацией интер, интралобулярного и перибронховаскулярного интерстиция.

ИДТ с преобладанием поражения интерлобулярного интерстиция протекает преимущественно с клиникой подострой диссеминации.

Для такой локализации поражения характерна крупносетчатая ретикулярность (рис. 16).

Среди больных ИДТ преобладает поражение преимущественно интралобулярных интерстициальных структур соответствующего диссеминированному туберкулезу хронического течения. При КТисследовании его характерными чертами является мелкоячеистая ретикулярность утолщенного интралобулярного интерстиция (рис. 17).

ИДТ с преимущественным поражением перибронховаскулярного интерстиция проявляются крупнопетлистой и сетчатолинейнойретикулярностью. В этих случаях, наряду с интерстициальным воспалением, можно наблюдать КТкартину, характерную для туберкулеза бронха, перибронхиальные ацинозные очаги, очаги бронхолобулярной пневмонии, иногда – с распадом и кавернизацией (рис. 18).

Очаговый туберкулез с характерной для него бессимптомностью в клинических проявлениях традиционно рассматривается как понятие рентгенологическое.

Очаговый туберкулез при КТ проявляется внутридольковыми, дольковыми (экссудативными или продуктивными) бронхогенными очагами или интерстициальным воспалением с единичными бугорками.

“Свежий”, впервые выявленный при КТ очаговый туберкулез характеризуют внутридольковые очаги и бронхиолоцеле, отражающие казеозные повреждения бронхиол (рис. 19).

Хронический очаговый туберкулез (фиброзноочаговый) при КТ представлен инкапсулированными, четко отграниченными казеозными очагами или конгломератами очагов,частично кальцинированными и/или фиброзированными, бронхоэктазами и эмфиземой.

Инфильтративный туберкулез как одна из форм туберкулезной пневмонии смешанного типа с поражением паренхимы и интерстиция бронхов и сосудов патологоанатомически отличается значительной пестротой.

КТкартина инфильтративного туберкулеза характеризуется значительным полиморфизмом, обусловленным уровнем участия в патологическом процессе поражения паренхиматозных, интерстициальных и бронхиальных структур.

При паренхиматозном варианте инфильтративного туберкулеза эта форма туберкулезной бронхопневмонии при КТ образована уплотнениями от лобулярной до долевой протяженности, преимущественно с экссудативной воспалительной реакцией (рис. 20).

При интерстициальном варианте инфильтративного туберкулеза в КТкартине преобладает воспалительное уплотнение интерстиция на уровне от внутридольковых до крупных перибронховаскулярных структур.

Характерен преимущественно продуктивный тип воспалительной реакции (рис. 21).

Казеозная пневмония при КТ образована ацинозным, лобулярным и лобарным уплотнениями по типу обширных долевых и больших по объему поражений. Легочные изменения при казеозной пневмонии отличаются разноплотностной структурой, обусловленной казеозом в разных фазах его трансформации, и экссудативным воспалением (рис. 22).

Использование КТ при диагностике туберкулем приблизило КТсемиотику к патолого анатомическому пониманию этой формы туберкулеза. КТкартина туберкулем укладывается в морфологическое понятие гомогенной,слоистой и конгломератной.

Для диагностики туберкулемы большее значение имеют изменения в окружающей ткани, которые при КТ обнаруживаются в 99% (рис. 23).

Осложнение туберкулеза легких каверной попрежнему важный этап в течении заболевания. С помощью линейной рентгенографии невозможно установить формирование типичной, с соединительнотканным слоем каверны,а также в полной мере решить задачу о степени и характере перестроечных изменений перикавернозных тканей (бронхов, сосудов,структур паренхимы), во многом определяющих лечение и прогноз кавернозных форм туберкулеза.

По данным КТ каверна представлена полостью, образованной вследствие разрушения легочной ткани, размерами от З мм и более.

КТ визуализация макроструктуры каверн на этапе их формирования и репарации с учетом морфологических особенностей кавернозного туберкулеза позволяет дифференцировать каверну как острую (несформированную), сформированную и хроническую.

Острая каверна в инфильтративнопневмоническом уплотнении рассматривается как фаза кавернизации инфильтративного туберкулеза. Каверна со сформированной стенкой при наличии значительных очаговых и инфильтративных изменений рассматривается как кавернозный туберкулез в фазе инфильтрации.

Хронический кавернозный туберкулез при КТ представлен вариантами с преимущественным перикавернозным, или перибронхиальным склерозом, или как поликавернозный по типу разрушенного легкого (рис. 24).

Цирроз легких как форма цирротического туберкулеза оценивается по наличию туберкулезных изменений (кальцинированные очаги,щелевидная каверна, кальцинированные лимфатические узлы). Наиболее достоверными КТпризнаками активности цирротического туберкулеза считается наличие бронхогенных диссеминаций (рис. 25).

В клиническом смысле о туберкулезе бронхов принято говорить как о туберкулезе крупных бронхиальных ветвей, доступных для эндоскопической диагностики.

Поражение бронхов при туберкулезе органов дыхания с помощью КТ распознают на протяжении всех воздухопроводящих путей,включая крупные, средние, мелкие бронхи и бронхиолы.

При КТ туберкулез бронха диагностируется как сопутствующий туберкулезному поражению легких и ВГЛУ и как изолированный процесс, ведущий к вторичным изменениям.КТдиагностика туберкулеза бронхов основывается на комплексе данных о плотности и контурах стенки бронха, состоянии его просвета, наличии внутрипросветных включений,состоянии окружающих тканей легких и средостения (рис. 26).

С использованием спиральной КТ появилась возможность применить методы объемного преобразования изображений – двухмерного и трехмерного. Программы позволяют выполнять виртуальные методики визуализации, в частности виртуальную бронхоскопию, позволяющую оценить пространственные взаимоотношения стенок бронхов,внутрипросветных и перибронхиальных структур.

Разумеется, в одной статье невозможно охватить диагностику всех органов и систем,пораженных специфическим процессом. Известно, что, кроме волос и ногтей, туберкулез поражает весь организм человека.

Хотелось лишь заметить, что с появлением современных лучевых технологий (КТ, МРТ) на новый качественный уровень поднялась и диагностика патологических изменений головного мозга, центральной нервной и костносуставной систем. При МРТ головного мозга с контрастным усилением появилась возможность точно диагностировать туберкулемы головного мозг. Своевременная же клиниколучевая диагностика туберкулеза опорнодвигательного аппарата способствует не только ранней диагностике, но и выбору тактики оперативного лечения.

КТ отводится важное и во многих случаях –основное место в комплексной диагностике туберкулеза. КТ является фундаментальным методом лучевой диагностики заболеваний органов дыхания, костносуставной системы, головного мозга, органов брюшной полости и забрюшинного пространства. При использовании КТ необходимость применения многих сложных инвазивных диагностических методик практически сводится на нет.

Своевременная клиниколучевая диагностика туберкулеза способствует не только ранней постановке диагноза, но и коррекции консервативной терапии, а также выбору методов оперативного лечения.

Я.В. Лазарева, Г.В. Ратобыльский, Е.В. Серова, М.Б. Мальсагов

НИИ фтизиопульмонологиии ММА им. И.М. Сеченова

1.Абрикосов А.И.Частная патологическая анатомия.Ч. III. М., 1947.

2.Корнев П.Г.Костносуставной туберкулез. Основы патологии, диагностики и лечения. 2е. изд.М., 1953.

3.Лазарева Я.В.Компьютерная томография в диагностике туберкулеза органов дыхания: Автореф. дис. . докт. мед. наук. М., 2002.

4.Лазарева Я.В., Ратобыльский Г.В., Серова Е.В.Рентгенодиагностика туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов у детей // Радиологияпрактика.2006. No 4. С. 16–22.

5.Левин Р.С.Клиническая рентгенодиагностика туберкулеза легких у детей раннего возраста. Л., 1947.

6.Мочалова Т.П. Туберкулез мочеполовой системы.М.,1993.

7.Незлин С.Е.Туберкулез легких в пожилом возрасте.М., 1948.

8.Помельцов К.В.Рентгенодиагностика туберкулеза легких. М., 1937.

9.Прозоров А.Е.Рентгенодиагностика туберкулеза легких. М. – Л., 1940.

10.Рабухин А.Е.Туберкулез органов дыхания у взрослых. М., 1976.

11.Ратобыльский Г.В.Лучевые методы выявления и диагностики туберкулеза сегодня // Пробл. туб. 2004.No 4. С. 3–6.

12.Ратобыльский Г.В., Лазарева Я.В., Серова Е.В. и др.Цифровая рентгенография высокого разрешения в выявлении и диагностике туберкулеза органов дыхания в настоящее время // Пробл. туб. и болезней легких. 2006. No 1. С. 35–42.

13.Рубинштейн Г.Р.Туберкулез легких. М., 1948вЃ

О компании

Компания МосРентген Центр с 1996 года занимается созданием рентгеновских кабинетов и выполнением рентгеновских исследований на дому, в том числе и тяжелым пациентам.

Ваш рентген - наша забота!

Читайте также: